名城大学法学部法学科卒

名城大学ヨット部専任コーチ

1975年生まれ

森 由美子

2025.10.06

森 由美子

名城大学法学部法学科卒

名城大学ヨット部専任コーチ

1975年生まれ

名城大学ヨット部専任コーチの森(旧姓伊藤)由美子さんはこの夏、神奈川県・江の島で開催された「スナイプ女子世界選手権(2025年)」に、部員の奥村育実さん(農学部4年)とともに出場した。「世界大会に出たい」という奥村さんの熱望に応えるためペア役を引き受けた。ヨット部にとってはイタリアで開催された昨年の「FISUデゼンツァーノ2024世界大学セーリング選手権大会」出場に続く国際舞台だった。両大会とも入賞は逃したが、森さんは「学生たちは世界のトップセーラーたちとつながり、経験したことのない刺激的な体験となったはず」と部員たちの挑戦をたたえた。

2024年6月にイタリアで開催された「FISUデゼンツァーノ2024世界大学セーリング選手権大会」への出場は、ヨット部が、出場権をかけて、2024年春(3月)に愛知県豊川市で開催された「セイル・オン 第12回JYMA選抜大学対抗&U25マッチレース」に初出場したことでつながった。惜しくも準優勝だったが、優勝した慶應義塾大学チームがイタリア大会出場を辞退したため、名城大学チームの出場が決まった。

イタリア北部のリゾート地にあるガルダ湖で開催された大会に日本代表として出場した名城大学は16艇中12位に終わり、上位チームが競う「ゴールドフリート」進出には届かなかった。

イタリア遠征には選手6人(男女各3人)が参加したが、3人の帯同者の一人として森さんも加わった。優勝したフランスの快走ぶりに森さんは、「しびれるほどカッコよく、思わず感動の声を発してしまった。レベルの違いを見せつけられた思いだった」と振り返る。森さんがまとめた出場報告書だ。

<本場ヨーロッパ勢に食い込んでいったのはシンガポール。アジアで唯一のゴールドフリート進出で見事3位入賞です。 学生には常日頃より、フィジカルの強さ、ヨットの知識が実践でどれほど必要なのか、レジャーとしての楽しさではなく、競技として勝つことの楽しさを知って欲しいと話してきました。それを 3 月のマッチレースと今回の世界選手権で体験してもらえたことは、選手だけでなく他の部員にも影響し、部の雰囲気も変わってきました。中部水域の小さな枠の中で、なかなか勝つことが出来ずにくすぶっていた選手達が、この世界選手権を通して各国のトップセーラーと繋がれた。またいつかどこかで再戦しようと約束し、お互いの将来を語る姿をみて、胸が熱くなりました。ヨット競技は日本ではまだまだマイナー競技とされていますが、世界ではメジャー競技であることを再認識した大会となりました。3位に入賞したシンガポールチームのコーチから、「日本チーム(名城大)の選手はとても優秀な子達です。是非また日本チームと対戦したいです。楽しみにしています」とご連絡をいただきました。大変光栄なことです>(抜粋)

森さんの「スナイプ女子世界選手権(2025年)」への出場は、自身が2年生のヨット部員として出場した1994年の第1回大会以来、31年ぶりの出場となった。31年前、日本で開催された第1回大会では3位入賞の実績がある。今回、4年生部員の奥村さんにとっては、世界大会に出場できる最後のチャンスだった。しかし、主力メンバーが抜けたうえに、大会日程と前期試験日程が重なり、ペアを組む現役部員がおらず、出場をあきらめかけていた。このため、コーチの森さんが、「奥村さんの挑戦への夢をかなえてやりたい」と応えた。

江の島ヨットハーバーで開催された大会。強靭な体力が必要とされ、各国の強豪がひしめくスナイプ級レースには、海外からはアメリカ、ブラジル、ベルギー、スペイン、クロアチアが参加。日本からは学生中心に参加した。第1回大会に出場していた選手の顔ぶれもあった。

出場は8カ国36艇で、各艇が8レースに挑戦した。優勝は吉田愛・三浦帆香(ピアソン・マリン・ジャパン/神奈川大)ペアで、クロアチアを僅差で破り、日本人初優勝を飾った。

森・奥村ペアは、江の島沖特有の大波にもまれて転覆するなど悪戦苦闘で総合11位。第1回大会で3位入賞だった森さんは、「本心ではやはり勝ちたくて、入賞を狙っていた。優勝した吉田・三浦ペアはオリンピアンなので、私たちの優勝は無理でも、せめて日本人2位に食い込みたかった。残念ですがこれが実力です」と悔しさをにじませた。奥村さんには、「普段は学生同士でしかレースをしていないので、海外の選手や年齢の離れた選手たちと一緒に走り、交流できたことは、大きな刺激となったはず。頑張った分、視野を広げられるすばらしい体験になったと思います」と健闘をたたえた。

31年前に開催された横浜での第1回大会出場選手のうち、今回の大会には森さんを含め3人が参加した。最高齢は58歳のアメリカ選手。森さんと同世代の海外選手は娘さんとペアを組んでの参加だった。選手以外にも、大会関係者として31年ぶりに加わった当時の選手もおり、皆懐かしそうに再会を喜び合った。

森さんは1993年4月、スポーツ推薦枠で名城大学法学部に入学した。出身高校はヨット競技の強豪校で知られる岐阜県立海津高校(現在は海津明誠高校)。海津高校ヨット部は1964(昭和39)年の岐阜国体開催を契機に創部された。市内には巨大な農業用ため池があり、ヨット練習には最適だった。海津市出身の森さんは中学時代はソフトボール部だったが、海津高校入学を機にヨット部に入った。

海のない岐阜県の高校にヨット部があることは衝撃だったが、部員勧誘のヨット試乗会に参加して、風を受けて水面を走る爽快感に魅せられた。授業が終わると自転車を15分ほど走らせてヨットが浮かぶ堤防に。学校のグラウンドより広いため池での練習に励んだ。

高校時代に出会ったヨットの最大の魅力は、風の力だけで進むことだった。同じように走っていても、帆の角度や体の使い方、艇のバランスによってスピードは大きく変わる。力むだけでは速度は出ない。常に風を読み、自然と一体となることが求められる。この奥深さがヨット競技の面白さだと思った。

ヨットレースはゴールした順番で順位が決まるシンプルな競技だが、刻一刻と変わる自然環境をいかに予測し、他艇より前に出るか。この頭脳戦こそが、セーリング競技の醍醐味だった。体力だけでなく、戦略的な思考力が求められる競技でもあると知った。

森さんは3年生だった1992年に宮崎県で開かれた高校総体(インターハイ)に出場し優勝した。大学でもヨットを続けたかった森さんは名城大学に入学した。同じ高校の先輩卒業生たちから、大学ヨット部の練習環境や雰囲気などを聞いたからだ。

森さんは名城大学に入学した1993年、翌年に愛知県で開催される「わかしゃち国体」(第49回国民体育大会)の県強化選手に選ばれた。月曜日から金曜日の天白キャンパスでの授業を終えると金曜夜からはヨット部員たちと艇庫がある常滑市に移動。鬼崎港の合宿所に2泊して練習に取り組む日々が続いた。国体強化選手になってからは実業団選手たちとの練習の日々が続いた。

しかし、森さんは「わかしゃち国体」には出場できなかった。愛知県代表選手を決める最終選考は、1994年8月10日から15日、横浜市の八景島マリーナで開催された「第1回スナイプ級ウイメンズ世界選手権大会」での上位ペアが出場することが決まっていた。優勝はノルウェー選手ペアだったが、名城大学から出場した2年生の森(当時は旧姓伊藤)さんと大学に入ってからヨットを始めた4年生の森下友利可さんは3位。2位には国体強化選手として共に練習した白井美香(豊田自動織機)/磯貝千里(近畿大学)ペアが食い込み、「わかしゃち国体」出場権を獲得したのだ。

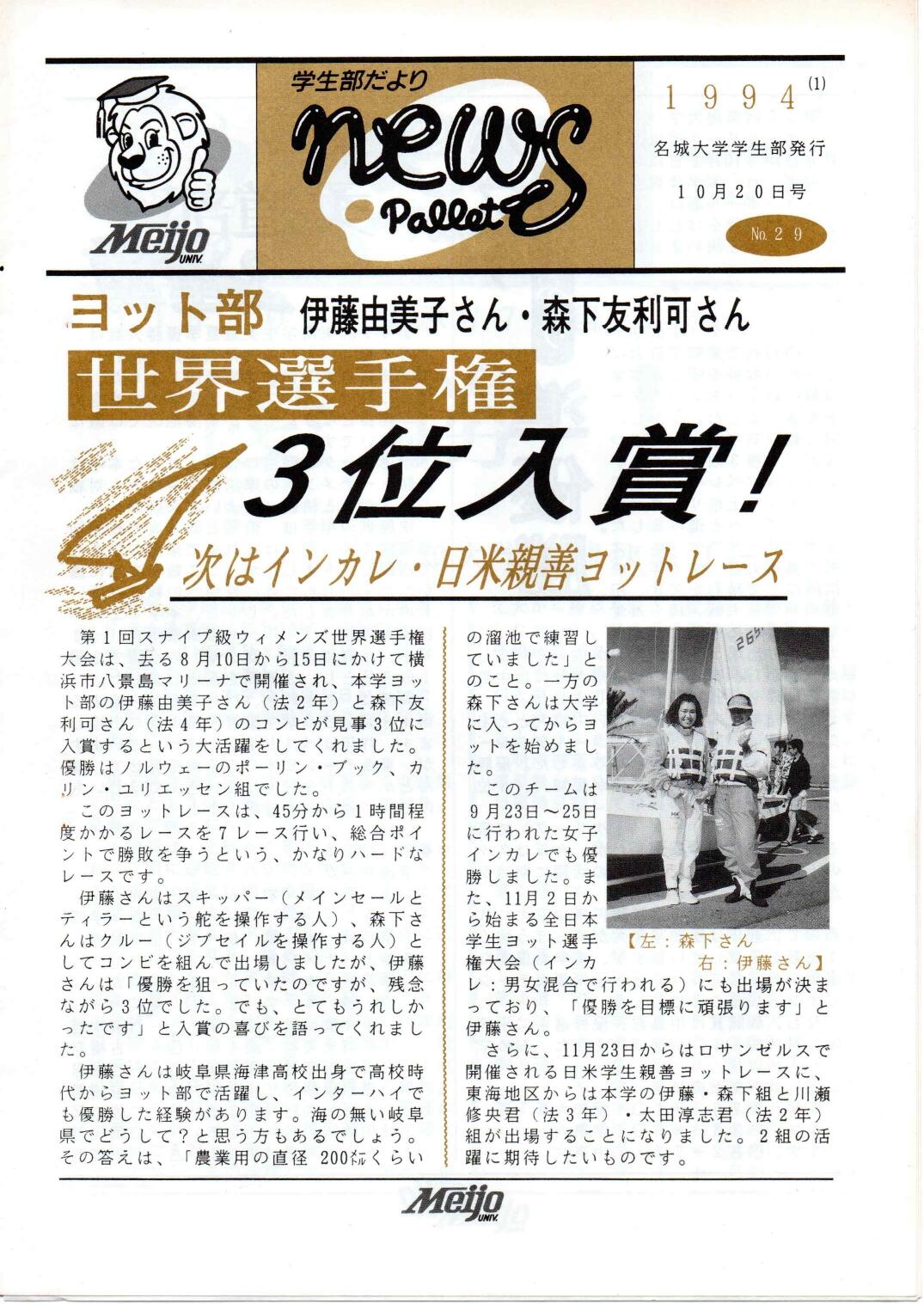

当時の名城大学学生部発行の「news pallet」29号(1994年10月20日号)には「ヨット部 伊藤由美子さん・森下友利可さん 世界選手権3位入賞!」と2人の写真とともに大きく紹介された。しかし、森さんにとっては、初のワールド大会での銅メダルは、「国体予選敗北」という悲しい、悔しい思い出が強烈すぎて、レース内容の記憶は薄いという。

森さんにとって、大学ヨット部時代で最も印象的な出来事は、同じ年9月23日から25日まで、神奈川県葉山町で開かれた第3回全日本学生女子ヨット選手権大会(女子インカレ)で高校時代からの憧れの先輩でもあり、前年度優勝者の東海女子大学(現在は東海学院大学)の服部美麗/蜂須賀菜津子ペアに劇的な逆転勝ちを収めたことだ。優勝を決めた瞬間、森さんは歓喜の雄叫びをあげた。

<今でも鮮明に覚えています。最終レースは風がほとんどなく、スタートで大きく出遅れてしまい、上マークを後ろから2番目という絶望的な順位で回航しました。しかし、先行する艇が潮に流されて右に進んでいくのを見て、私たちはあえて潮の流れに逆らい、左へ進む戦略を選びました。風と潮のバランスをうまく利用したことで、私たちの艇は下マークに一直線で向かい、次々と他艇を追い抜いて3位で回航。その後、上から吹いてきたわずかな風(ブロー)を誰よりも早くつかみ、一気にトップでフィニッシュすることができました。劇的な逆転優勝に、ゴールした瞬間、喜びで思わず叫んでしまいました。2年間、共に厳しい練習を乗り越えてきた森下先輩とつかんだ勝利は、私にとって最高の思い出です>

第3回女子インカレでの優勝後、森さんたちはアメリカ西海岸のニューポートビーチで開催された日米親善試合に出場した。日本選手団は、各水域の上位入賞者と女子インカレ優勝者で結成され、名城大学からは中部水域470級で優勝した川瀬修央/太田淳志ペアと共に参加した。

森さんとって初となったこの海外遠征はすべてが新鮮だった。「日本のハーバーとは異なる独特の空気感に包まれ、練習方法や選手の体格、セーリングへの姿勢など、日本では感じることのできない強さに圧倒されました。アメリカ人選手との交流も貴重な経験でした。言葉の壁を越え、身振り手振りを交えながら必死にコミュニケーションを取った日々は、とても良い経験となりました」。

森さんは1997年3月に名城大学を卒業。高校時代からだと7年間熱中したヨットの世界から離れ、学生時代に3年間バイトした岐阜県内の教材会社に就職した。

2003 年に結婚。夫が大阪にある本社勤務となったため大阪に引っ越したが、転勤前に一宮市に家を建てていたこともあり、2017年に、夫を単身で残して大阪から帰り、現在は中3の一人娘と実母と一宮市の自宅で暮らす。大阪でも派遣社員として働き、子供が生まれてからも生活スタイルに合せて働いてきた。

森さんが大阪から戻った2017年、ヨット界ではオリンピック出場に直結する「セーリングワールドカップ愛知・蒲郡大会」が、10月15日から22日まで、蒲郡市にある豊田自動織機海陽ヨットハーバーで開催された。森さんにも旧知の実業団チーム関係者から、「海外の選手もたくさん来るので手伝ってほしい」と声がかかった。森さんは娘さんに国際大会の雰囲気を経験させてあげようと快諾した。黄色いTシャツを着て、受付でカードを配るなどのボランティア作業だったが、大学卒業以来20年ぶりのヨット競技の世界は新鮮だった。かつてのヨット仲間たちとの再会だけでなく、活動拠点を常滑市からが蒲郡市に移していた母校の名城大学ヨット部の学生たちとも久し振りに交流が始まった。

ヨット部の監督は2021年からOBの杉浦啓之さん(1991年法学部二部卒)が就任。杉浦さんの奥さんが、森さんの海津高校ヨット部の先輩だったこともあり、碧南市で自営業の傍らボランティアで監督を引き受け後輩たちの指導にあたる杉浦さんを助ける形で、森さんもヨット部の指導に関わるようになった。そして、ヨット部が準強化クラブに指定された2023年からは専任コーチに就任した。「技術向上だけでなく、人を育てるヨット部でありたい」という杉浦さんの考えに惹かれたこともある。

「ヨットを走らせる海は穏やかな海ばかりではない。真冬の海に出て、凍りつくような寒さに、〝耳がなくなった〟と叫ぶ学生もいる。ヨットが転覆したら自分で起こすしかない。学生たちは体験しないと話せないことをたくさん経験する」と杉浦さんは語る。

ヨット部のホームページによると、2025年度部員は32人(男女比7:3)。森さんが在籍していた頃の部員は各学年に高校時代からの経験者がおり、森さんの同期には3人もいた。今では大半が大学入学後に初めてヨットと出会った部員たちだ。それでも、部活メニューは学生たちで決め、コーチとしての森さんは「大きな道筋としてやるべきことはするが、主体は学生たち。やるやらないは学生たちが決める」というスタンスだ。

名城大学ヨット部の創部の経緯について、元中部ヨット協会理事で、名古屋大学ヨット部OBの大橋郁夫氏(開業医)が1981年に発刊した『東海ヨット風土記』に、名城大学理工学部助教授だった寺沢邦彦氏が「創部は昭和27年(1952年)だった」と寄稿している。

<私は昭和26年、名城大学に入学した。2年になり、気分も落ち着いた頃、仲間で誘い合せ、名古屋港の山崎川河口で貸しヨットに乗りに行くようになった。浅井、小川、佐藤、梅田、安井がメンバーであったが、大変借り賃が高く、2時間で500円位であったと思う。ヨットの魅力は最高で、1回でファンとなる。そんなところへ、第5回国体(半田市)の使用艇を売りに出していることを知り、「これだと5人で2艇を借りて10回乗ると中古のヨットが買える」と話し合い、「それじゃあ1艇買おう」ということになり、6人で1人頭5千円負担、10カ月払いという約束ができた。我々が学生であるので、保証人が必要ということで体育教官の脇田さんにお願いした。

置く場所の問題があったが、南山大学ヨット部部長の松永さんの入れ知恵で中部学生ヨット連盟に加盟し、学連の艇庫の名古屋港の神徳橋のたもとに置けるようになった。その当時の加盟校は名大、名工大、愛大、南山大、愛知学芸大(現愛教大)で、名城大が7月に加盟し、6校となった>(抜粋)

寺沢助教授の寄稿によると、名城大学ヨット部の創部75周年は2027年だが、ヨット部では、大先輩たちの高齢化も考慮し、2024年11月23日、一足早く「75周年」を祝う集いを開いた。準備委員会に加わった森さんは、「他大学も似たような傾向ですが部員確保は大きな課題。名城大でもかつて部員が1人だけになってしまった時がありました。廃部の危機を心配してOBの方が大学まで足を運んで、勧誘活動してくれたこともありました。75年近い名城大ヨット部の土壌を築き、その後も見守ってもらっている先輩たちには感謝の思いでいっぱいです」と語る。

杉浦監督や森さんたちが現役部員だったころ、ヨット部の活動拠点は常滑市だったが、常滑沖で中部国際空港の建設工事が始まり、2000年前後を境に、名城大を始めほとんどの大学ヨット部の活動拠点は蒲郡市に移った。

森さんは2017年に一宮に戻ってからは、名古屋市内にある化学製品の製造・商社に正社員として勤務。2023年4月に正式に母校である名城大学ヨット部コーチに就任後は、平日は会社員、週末はヨット部のコーチとして活動する生活を送ってきた。しかし、2024年3月の大会で学生たちがイタリアでの世界選手権出場が決まった際、7年近く務めた会社を退職することを決意した。仕事とコーチ業、家事のすべてを両立させるのは難しいと感じ、世界選手権を控えた学生たちの練習にさらに力を注ぎたいと思ったからだ。

間もなく100周年を迎える名城大学。ヨット部もその4分3近い歴史を共有してきた。森さんは現在、名城大学ヨット部コーチとしてだけでなく、ヨット競技の普及にも貢献したいと日本470協会、中部470協会の理事として各種大会の運営にも携わっている。母校ヨット部の伝統を引き継ぎながら、森さんは後輩たちの指導に携われることへの感謝の思いを込めて語った。

<部活動を通じて、学生たちに世界の舞台を経験させてあげたいと思います。競技者としてだけでなく、人としても成長し、社会に出たときに、〝さすが名城大学ヨット部〟と誇れる人物になってほしい。そんな思いで日々指導に取り組んでいます。今の私があるのは、学生時代に、全国大会で出会った各水域の選手や、大会役員、実業団の皆様とのつながりがあったからです。そのご縁が今に続き、多くの方と関わりを持つことができていると感じています。名城大学ヨット部が、全日本の舞台、そして世界の舞台で活躍できる日を目指し、これからも監督、部員と共に成長していきたいと思います。また、合宿や遠征で家を空けることもありますが、これは家族の協力があってこそ続けられることです。理解し支えてくれる夫、私がヨットをする姿を好きだと言ってくれる娘、家事を手伝ってくれる母には心から感謝しています。>