自動車技術研究会

活動概要

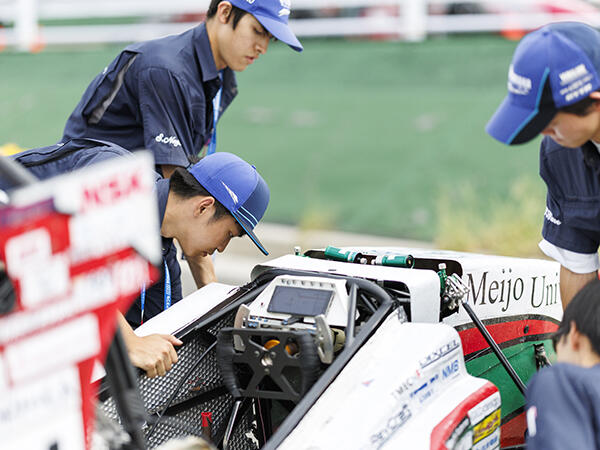

1年かけてゼロから車両を製作。産学連携の「学生フォーミュラ」で目指せトップ3!

創立から23年目を迎えた自動車技術研究会。毎年9月に開催される日本最大規模の学生向け自動車技術競技会「学生フォーミュラ日本大会」に向けて、毎年1台の車両を自分たちで製作し、出場を続けています。2025年9月に、日本のほか、中国やインドネシア、タイなどの大学も含めて80校以上が愛知県常滑市の「Aichi Sky Expo」に集結しました。

活動実績

学生フォーミュラ日本大会

・2016年 総合6位

・2023年 特別表彰「最軽量化賞」を受賞、静的審査で総合5位

・2024年 特別表彰「スポーツマンシップ賞」を受賞

ものづくりの真髄に関われる喜び

-

-

エンジンのみ自動車メーカー製のものを使用し、それ以外、小型フォーミュラカーのすべてをチームで設計、製作、走行する競技が「学生フォーミュラ日本大会」です。現在2025年の競技会を終え、34人のメンバーは、来年の出場に向けて新たなマシン製作に取り掛かり始めたところです。

ほぼゼロベースで、自分たちで車両の設計から開発まですべての工程に携われることが自動車技術研究会の最大の特徴で、入部のきっかけは大きく2つに分かれるとのこと。一つは、「レースドライバーに興味があって、運転したい」という人と、もう一つは「車づくりが好きで、車に触れていたい」という根っからのものづくり派のタイプ。ただし、大まかな役割分担はあるものの、ドライバー志望でも設計に携わったり、設計者でも試運転でドライバーにチャレンジしたりと、総合的なスキルが身につけられる点も、活動のおもしろさだと語ります。

「たった一つの小さなパーツの設計から始まり、学年を重ねるにつれて自分の担当する設計箇所が増え、最終的には車両の根幹となる部分にまで関われるようになる成長プロセスに大きなやりがいを感じる」と語るのは、4年生の片倉敬介さん。もともとドライバー志望でしたが、設計にも関わるようになり、車両完成時の喜びが年々大きくなっていったとのこと。実家が自動車整備工場という3年生の長谷侑貴さんは、「ものづくりが好きで、自動車が大好き。部品や車両設計に必要な思考力と行動力、そしてみんなで目標に挑戦していくチーム力は、ものづくり以外でも“生きる”上で大切な力になっていくはず」と語ります。

プロが評価する自動車技術の最高峰

-

2003年から始まった学生フォーミュラ日本大会は、「静的審査」と「動的審査」が行われ、自動車メーカーや部品メーカー各社の技術担当者、技術専門家、学会関係者らが審査員を務める歴史ある大会です。

「静的審査」には、デザイン、コスト、プレゼンテーションの3つの要素、「動的審査」にはアクセラレーション(加速走行)、スキッドパッド(旋回性能)、オートクロス(1周のタイムアタック)、エンデュアランス(20周の耐久走行)の4つの要素があり、総合点で順位が確定します。車両の完成度だけでなく、設計思考やチームの運営力なども評価の対象となるため、チームの一体感も重要で、学生のうちから自動車開発のプロジェクトチームに参加したような経験を得ることができます。

-

-

愛三工業株式会社によるアーク溶接講習 -

さらに、製作過程において、大手自動車メーカーの技術者が大学に出向いて溶接を指導するなど、産学連携によるメリットも大きく、プロの技を身につけるチャンスがありがたいと、ほとんどのメンバーが語っています。またソフト面だけでなく、数多くのスポンサー企業から資金や物品の支援を受けており、これらの支援によって活動が成り立っています。「企業との距離が近いだけに、学生フォーミュラ大会でも、単に記録や点数が公表されるだけでなく、細かな部分に至るまでプロの目線からフィードバックしてもらえる点も次への成長の糧になっています」と片倉さん。

新たな挑戦となった2025年大会

2025年9月8日〜13日まで行われた、「学生フォーミュラ日本大会」の結果は、完走できなかったことが点数に響きガソリンエンジンクラスで35位でした。静的審査も動的審査も、思うように点数が伸びなかったとのこと。

静的審査の「デザイン部門」では、数値化することを目標に進めていたことが加点され、大きな自信になりました。一方、「コスト」においては新たに導入した新パーツごとに算出しなければならない点で、管理や作業が煩雑になり時間が足りなくなってしまったことが反省点だと語ります。「まずはコスト算出用のリストの改良から取り組んでいかなければなりません。毎回新たな課題が出てきますが、その解決策を見つけていくこともやりがいにつながっています」とメンバーたち。

特に動的審査に関しては、従来の「単気筒エンジン」から、新たに「二気筒エンジン」に変更したことが大きく影響したようです。競技会場となるAichi Sky Expoは、スピードが出にくいコース設定となっているため、今後上位をめざすためには、コーナーからの加速性能がより高い二気筒エンジンへの変更は避けられないと判断したからです。ただしその分、エンジンの重量が30kg増え、剛性を高めるための構造変更など設計を一から見直す必要がありました。「新たなパーツに変更した際の経験値がなかったので、今回はやむを得ませんでした」と片倉さん。

上位進出のためにやるべきことが明確に

-

歴代の優勝校は「二気筒エンジン」を使用しているとのことで、名城大学の上位進出もこれからは夢ではない現状。まずは今回使用した車両で試走を繰り返し、細かく検証するところから始めています。車両の挙動を数値化することで設計に活かし、2026年はガソリンエンジンクラスでのトップ3入りを目指しています。その先には「優勝」も見えてきているといいます。

「成績が上がっていけば、企業からも注目してもらえます。そのためにもまずは次世代のメンバーを増やしてチームを大きな組織にしていくことが目標です。メンバー一人ひとりが活躍できるよう、教育プログラムを作成し、短期間で最大限のスキルとマインドを吸収してもらえる環境を作っていきたいです。我々が日本の自動車産業のさらなる発展を支えていきたい!」。そう力強く語ってくれました。

-

COPYRIGHT © MEIJO UNIVERSITY, ALL RIGHTS RESERVED.