2023年7月、「英語科指導法 I」(担当:藤原)の授業は、特別講師を迎えました。その講師とは、愛知教育大学附属名古屋中学校でこれからの英語教育を牽引する青山諒先生です。実は、青山先生は2020年度、2021年度にもお越しいただき、その知識と経験をシェアしてくれています(下記の記事を参照ください)。

教育実習に向けてのアドバイス

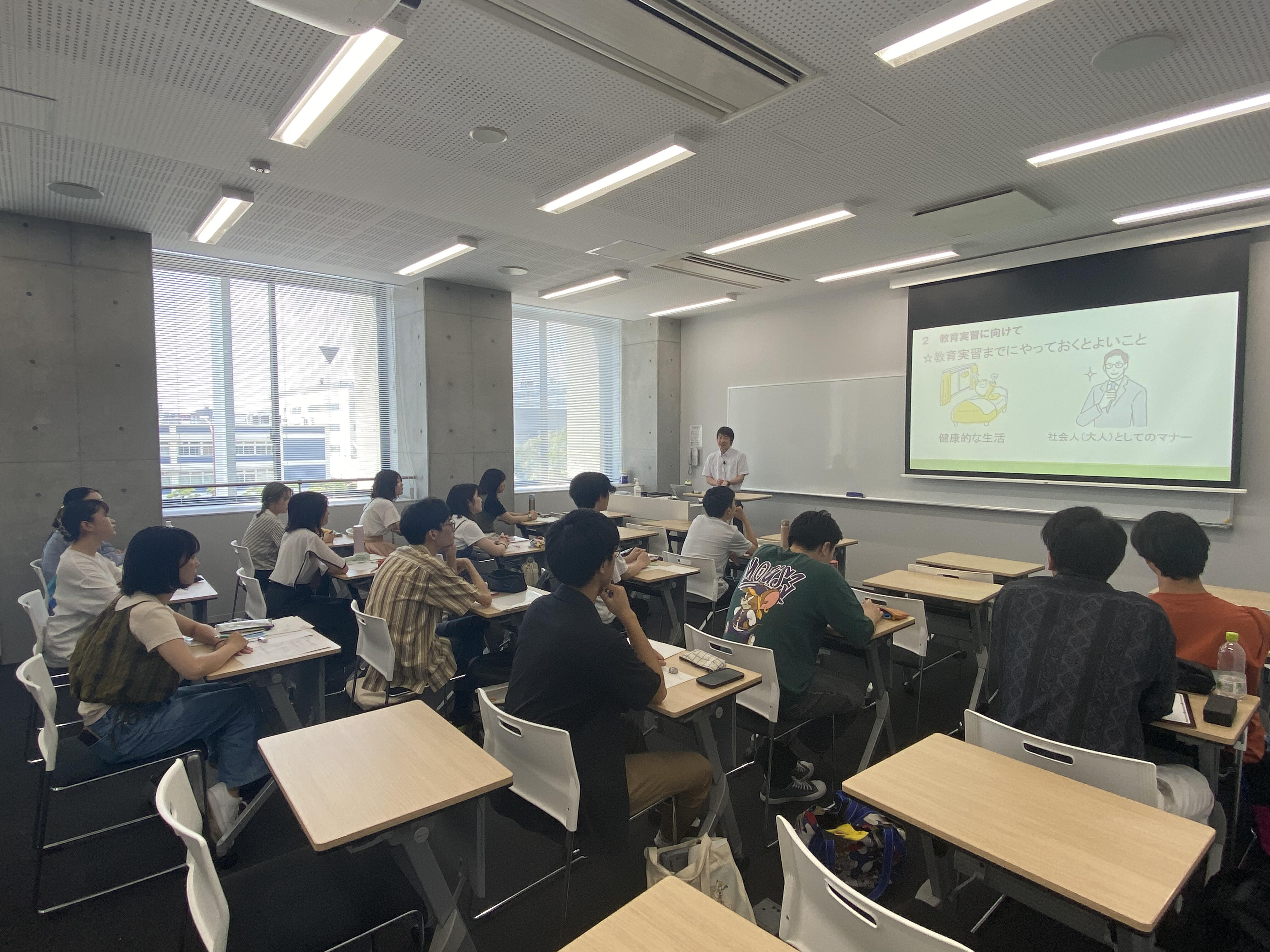

青山先生は簡単に自己紹介された後、1)教育実習、2)英語の授業のつくり方についてお話しいただき、3)模擬授業もしていただきました。まず教育実習については、教育実習で学べること、分かることについてお話しいただいた後、教育実習までにやっておくとよいことについてアドバイスをいただきました。実習生とはいえ、「先生」の立場で考えられることが求められます。そのマインドをもてるように日頃の生活や対人関係を通じ、自分をよく振り返ることの重要性をお話しされました。

授業のつくり方は、目標からバックワード

次に英語授業のつくり方です。「担当する箇所が決まったら、まず何を考えますか?」と問われました。多くの人は教材の題材、文法項目、単語、表現などに眼が向きがちですが、本当に重要なのは「その単元を通して、どんなことを身に付けさせたいか」であること、そこからバックワードに何をすべきかを考えて、授業をつくるべきとお話しいただきました。そして授業構成の型について分かりやすく説明いただきました。

そしていよいよ模擬授業です。とても丁寧に作成されたハンドアウトとスライドを用いて、基本的に英語で行う授業がはじまりました。ウォームアップのテクニック、また目的、場面、状況をおさえた重要文法項目の導入、練習、活用の流れを示されました。授業の履修者を生徒と見立てて、自然なやりとりをされながら、とてもスムーズな授業を受けることができ、大変勉強になりました。

受講者の感想!

下記は受講者の感想です。

教育実習を控えている私たちにとって、今は一番の準備期間であり不安な時期でもあります。何をすればいいのか、何について学ぶ事ができるのか。教育実習で現場のリアルを学ぶ事ができると思いますが、自分自身が教師に向いているのかを知る機会としての教育実習という言葉が印象に残りました。教育実習に向けて今自分が何をやらなければいけないのか、具体的に生活面から気持ち面での自己分析が大切であることを学び、自分の良さ、足りない部分を改めて見直してみて生活して行けたらいいのかなと思います。また、英語授業をどういうことを考えて構成するのかについての具体的なアドバイスはとてもわかりやすく、自分が模擬授業をする上でも気をつけて行きたいなと感じました。実際の模擬授業を受けて、細かくこだわっていることが伝わり、大変勉強になりました。

(外国語学部 3年 渥美 菜奈子)

名城大学ではこれからの英語教員を輩出します。

「#教職関連」の他の記事

#タグ一覧

- #中国

- #国際キャリア

- #ロンドン

- #COILプログラム

- #大学祭

- #公開講座

- #オープンキャンパス

- #ドイツ

- #高大連携

- #学生企画

- #卒業論文タイトル

- #教職関連

- #学部生の声

- #CLAB (Collaborative Learning Across Borders)

- #学部卒業生からのメッセージ

- #入試関連

- #連絡事項

- #第二外国語

- #就活

- #日々の学び

- #英語の授業

- #ゼミ

- #基礎ゼミ

- #副専攻

- #キャリア

- #キャリア教育

- #ICT X 学び

- #Global Plaza

- #留学

- #セメスター留学

- #アメリカ

- #カナダ

- #オーストラリア

- #アジア

- #海外研修

- #国際フィールドワーク

- #海外インターンシップ

- #国際交流

- #社会連携プロジェクト

- #イベント

- #研究室だより

- #カルチャーショック

- #オススメ!

- #最先端!

- #一生の宝物!

- #刺激的!

- #挑戦!

- #学んだ!

- #知ってほしい!