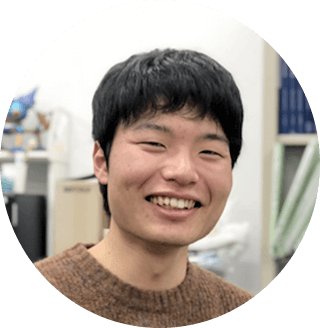

プロジェクトリーダー

都市情報学部 3年 三輪 陸人さん

PROJECT START

1か月悩み抜いた企画のアウトライン。

このプロジェクトは、ボランティア活動に参加していたメンバーと、大学で防災知識を学んでいたメンバーの出会いから始まりました。

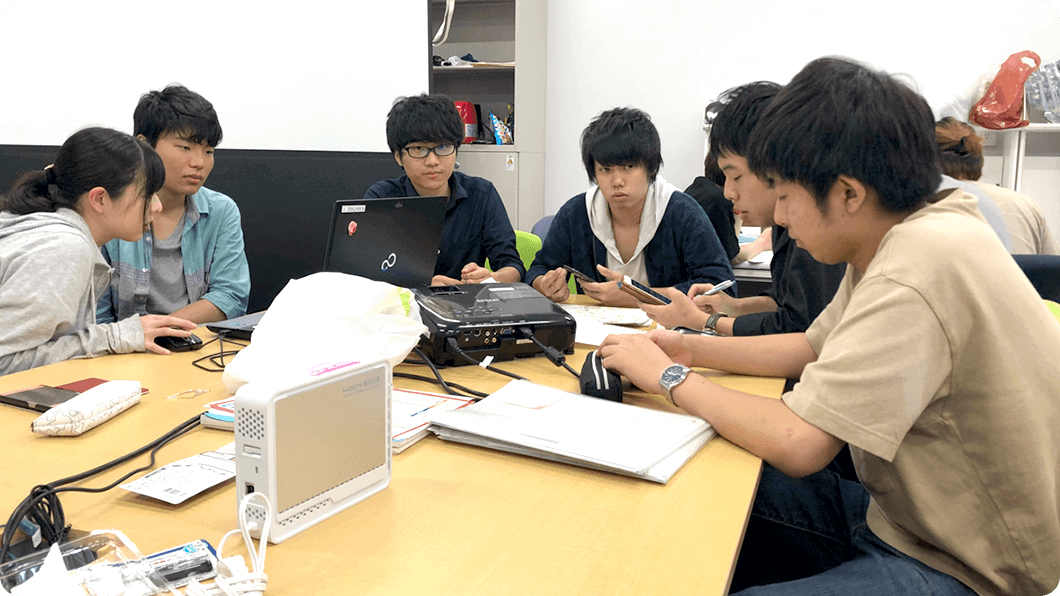

各々の経験、知識を社会に役立てる事は出来ないか?この知識を一番に届けたい世代は?目的は何か?をメンバー全員でディスカッションし、意義のあるプロジェクトの形を模索するところからスタートしました。

1か月悩み抜いて出たキーワードが、「子供たちが学べる防災」を形にすることでした。

WHAT WE LEARNED #01

静岡の子どもたちに伝えたい、

災害の危険性と防げる被害。

災害の多い日本で、子どもたちの防災知識を深める機会はあまり多くありません。「あそぼうさい(遊び×防災)」のテーマを元に、南海トラフ地震の被害予想が一番高いといわれる「静岡県」で啓発活動をすることにしました。賛同してもらえる児童養護施設を探すところからプロジェクトは始まり、子どもたちに伝わる企画内容の検討や試作検証など、準備のプロセスを大切に進めました。

WHAT WE LEARNED #02

検証とオリエンテーションで

丁寧に計画を組み立てる。

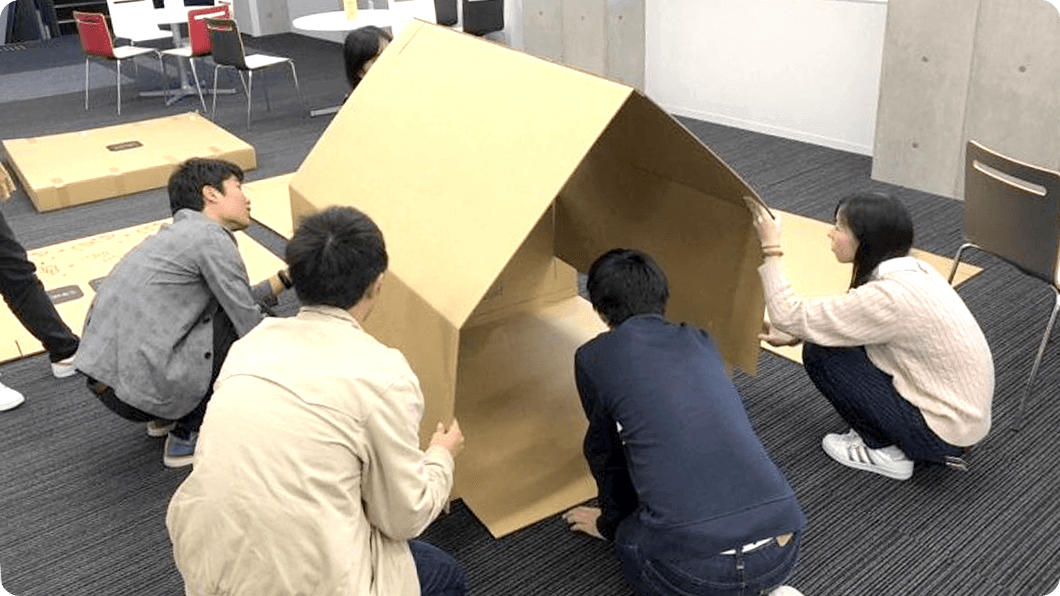

レクリエーションの内容は、参加する子どもたちの年齢を踏まえる必要があります。知ってもらいたい防災知識の候補を出しつつも、遊びながら学んでもらうための「わかりやすさ」を探る日々でした。メンバー同士で考えているだけでは判断が付かないため、試しにシミュレーションをしてみたり、意見交換をする中でレクリエーション本番のイメージを膨らませ、計画内容の解像度を上げていきました。

WHAT WE LEARNED #03

条件がみるみる変動する

プロジェクトの難しさ。

施設の方や様々な関わりを持ちながら準備を進めていましたが、直前で参加人数の変更があったり、レクリエーション中も想定外なことが起こり、社会と関わりながらプロジェクトを行う難しさを体感。そんな中でもメンバー同士の協力で柔軟に対応することができ、なんとか成功を果たしました。結果的には子どもたちの反応も良く、施設の先生にも「またやってもらいたい」という声もいただけました。

プロジェクトリーダー

都市情報学部 3年 三輪 陸人さん

PROJECT SUMMARY

ゼロからイチを生み出すことの難しさを学ぶ。

プロジェクト完了当初は、各々のアイデアを持ち寄りってぶつけ合い、ゼロからひとつの企画を生み出す事が難しかったと感じていました。

しかし今では、企画を生み出すことだけではなく、メンバーと関係各所が連携し「同じ志を持ったチーム」を生み出し活動する事こそ難しく、やりがいがあるものだったと感じています。

今回のプロジェクトで最大の学びは、この苦労があったからこそプロジェクトが成功できたという体験に他なりません。