PROJECT SUMMARY

どんなプロジェクト?

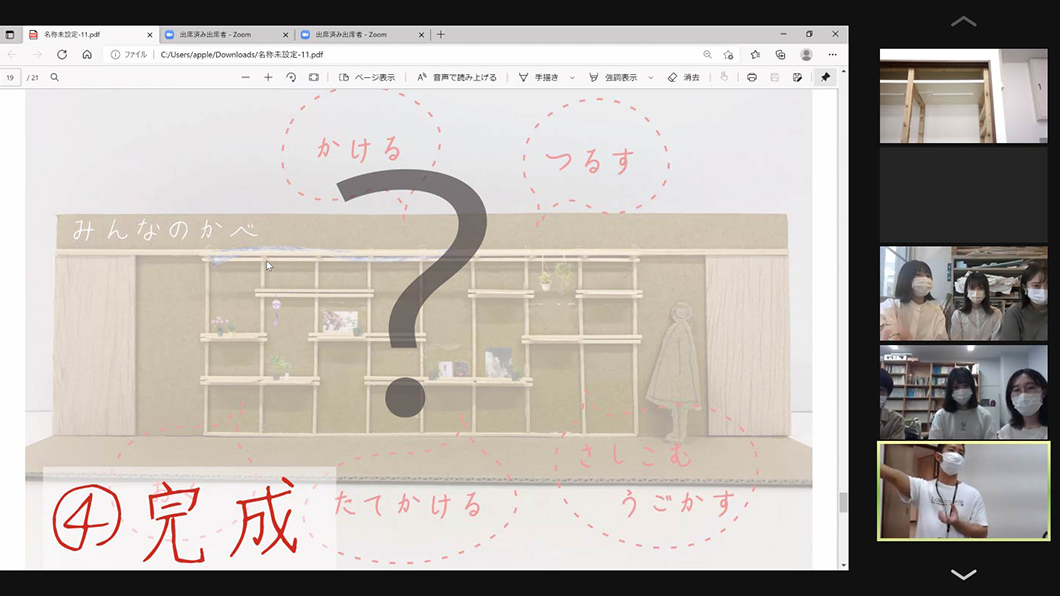

2021年春に開校した福祉型カレッジ“JOBs COLLEGE”。通称“ジョブカレ”。18歳以上の障がいのある方たちが自立や就労に向けて学んでいます。開校以来、このジョブカレの空間デザインに携わってきた理工学部建築学科・谷田研究室のみなさん。殺風景だった建物に、温かみを感じる木製の机や椅子、柱などをしつらえてきました。そんな中で、アトリエ横の壁面デザインを任せられた3年生のみなさん。各々アイデアを出し合い、議論を重ねて飾り棚として使える壁を設計しました。作品に応じて棚板を抜き刺ししたり、位置を変えたり、自由度高く使える。名付けて“みんなのかべ。ジョブカレの皆さんとDIYで形にしていくための準備を進めてきました。

伝えることの難しさを感じた

オンライン交流の場づくり。

あとはDIYを待つばかりでしたが、新型コロナウイルスの影響もあり、予定が先延ばしに…。そこで、DIYの前にジョブカレの皆さんに、みんなのかべを紹介しつつ、お互いの距離を縮めるオンライン交流会が開かれることになりました。会の企画、運営も3年生が担当。ゲームのような自己紹介、みんなのかべの紹介、どんな使い方をしたいか考えてみるワーク。1時間ほどの中にいろいろな内容がギュッと詰め込まれていました。和やかな雰囲気で進んだ交流会。運営をしてみて難しかったこと、気づいたことが色々あったようです。

「みんなのかべについて、オンラインでも理解してもらえるように、模型や写真を用意するなど、伝え方の工夫をいろいろ考えました。でも、実際に話してみると、時間内に収めることに意識がいって早口になってしまい、相手の理解度を確かめきれていませんでした。ジョブカレの先生たちのサポートもあってなんとかなりましたが、反省点も多かったですね。しっかり準備できたと思っていましたが、その場での柔軟さも大切だと実感しました」と中原さん。

羽場さんも「喋ることを細かく考えていた分、読み上げるだけのセリフっぽくなって伝わりづらかった気がします。だから、次にDIYでお話しする時には、あまりガチガチに固めすぎず、その場に合わせたコミュニケーションを取ろうと考えました」と語ります。

ジョブカレの人たちを

巻き込んだDIYを実施。

交流会で得た気づきも踏まえてDIYへの準備が進められていきました。ものを見てイメージを持ってもらうのが良いだろうと実物大の模型を準備。模型をどう使うか、インパクトドライバーなどの道具の使い方をどう説明するか。あれこれと考えながらDIYの日がやってきます。現場では3つのグループに分かれて作業を進めました。各グループに分かれた谷田ゼミのメンバー。実際にジョブカレの学生さんたちと接してどんなことを感じたのでしょう。

「オンライン交流会では、お互いに言葉に詰まる場面もあって、コミュニケーションに少し不安があったんです。でも、現場で会って話してみると、すぐに打ち解けることができました。作業中もすごく楽しそうで。自分からいろいろやりたいって言ってくれたのが嬉しかったです。できるだけ自分の気をつけていることやコツを丁寧に伝えようと思いました」と微笑む大島さん。

中原さん、羽場さん、早津さんも、ジョブカレの人たちの積極的な関わりが印象的だったと口を揃えます。ワイワイと賑やかなうちに、壁が形になっていきました。

実践の中で変化した

福祉の現場へのイメージ。

羽場さんは「最初に“就労支援施設”と聞いて物々しい場所を想像しました。でも、足を運んでみると、みなさんすごく楽しそうに学んでいる。明るい空間づくりをお手伝いしながら、この空気がジョブカレの外にも広がっていったらいいのにと思いました。福祉の現場へのイメージは変わったと思います」と語ります。

「アイデアを出す際、はじめは「障がいのある方が使うから」という発想が強くありました。でも、設計したもの、形にしたものを改めてみると、障がいの有無に関わらず、私たちにとっても使いやすいものを考えていたのだと感じます。視点が増えることで、みんなにとって良いものが出来上がっていくのだと学ぶことができました」と早津さん。

NEXT STEP

使う人を想う

ものづくりのセンスを養っていく。

みんなのかべが完成し、今後はこれまでに作り上げた机や椅子なども含めて、利用状況を調査して改善点などを探る活動が行われます。

「現地調査からDIYまで行い、さらにどう使われるかまで検証できるのは貴重な経験です。ただ魅力的なデザインを考えるだけでなく、使ってもらう人にとって本当に必要なものを作り上げる力を磨けるのが嬉しいです」と、さらなる意気込みも見せる中原さん。

実践を通した有意義な学びが引き続き展開されていきます。