PROJECT SUMMARY

どんなプロジェクト?

薬学部の課外活動から始まり、2018年度からは「Enjoy Learningプロジェクト」として採択されてきた「おくすり110番」。

薬学部の学生たちが、地域施設や小学校などを訪問し、くすりの正しい飲み方や薬物乱用・依存、未成年飲酒・喫煙の危険性などを、地域の高齢者や子どもたちに知ってもらうための出張講義などを行っています。

WHAT WE LEARNED #01

今伝えたい、手指衛生とセルフメディケーション(※)の重要性

「おくすり110番」は薬学部で代々受け継いできたプロジェクトですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で前年度はほとんど活動ができませんでした。2021年度に活動を再開するにあたり、これまでのように地域の方と交流する機会は制限されたままでしたが、むしろ今しかできないこともあるのではないか?という視点に立つことからスタートしました。

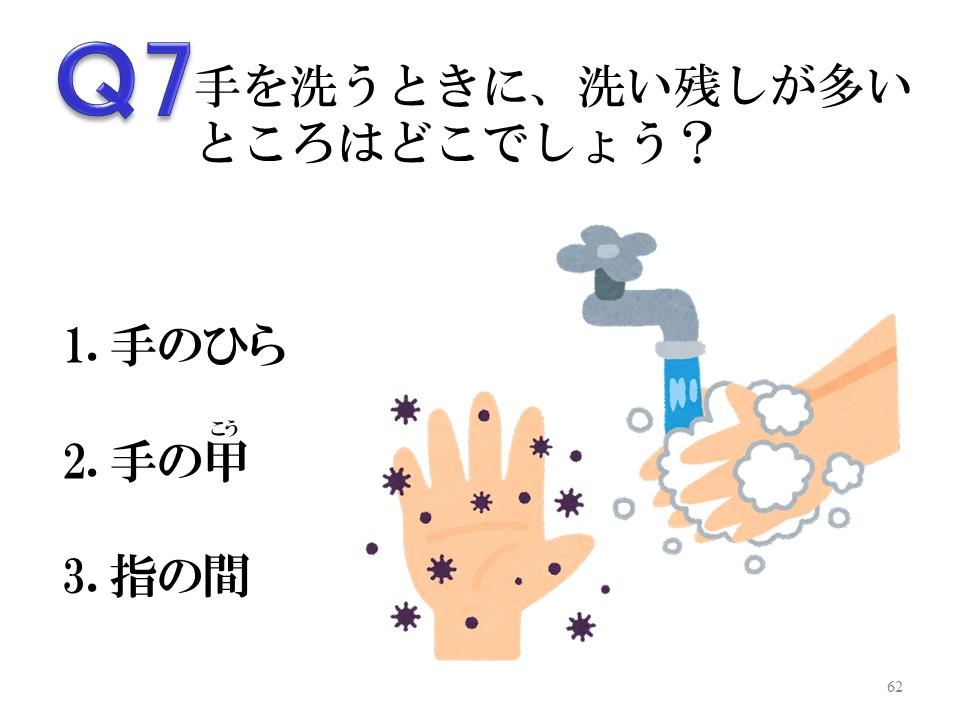

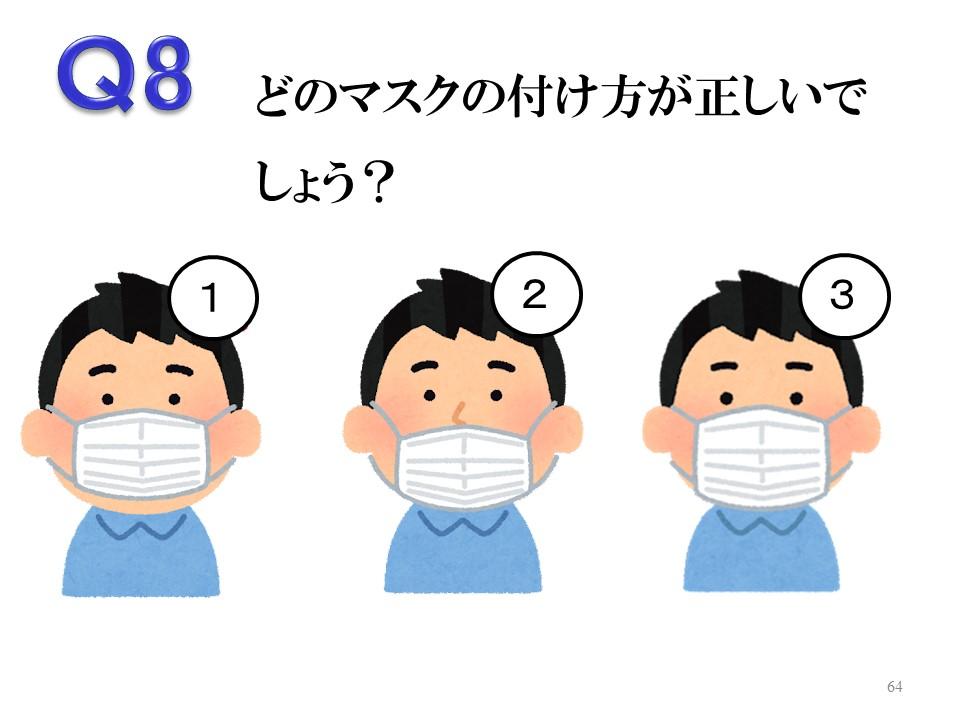

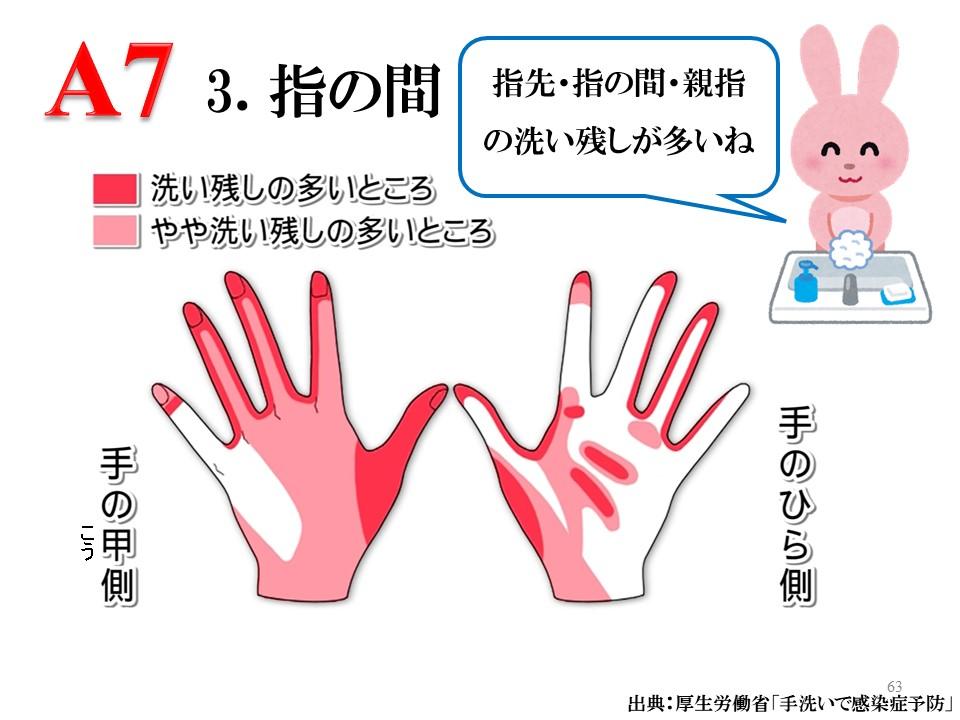

そこで、正しい手洗いの仕方、マスクの付け方、手洗いやマスクによる肌荒れに対処するくすりの選び方などを新たに講義に盛り込むことにしました。

「薬学部の学生がくすりとは関係のない手洗いの仕方を教えるの?」と、思われるかもしれませんが、手指衛生は健康を守る基本となるもの。新型コロナウイルス感染症だけでなく他の感染症にも備えた適切な感染対策として、地域の皆さんにあらためて伝えることは価値があります。また、肌荒れをした際の対処法などを学んでもらい、ドラッグストアなどでくすりを選ぶ際の参考にしてもらえたら、今後のセルフメディケーションの一助になると考えました。

※ セルフメディケーション:「自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」(WHO)

(講義スライドから4枚を抜粋)答えは下部に

WHAT WE LEARNED #02

講義と実験、児童向けおくすり教室

まず10月に名古屋市立千音寺小学校で、6年生の児童を対象に「おくすり教室」を行ないました。換気の徹底やソーシャルディスタンスを保つなどの感染対策をした上での開催です。スライドを使い、くすりの正しい飲み方について説明。次に新型コロナウイルス感染症に関して、児童が感染対策の知識を身につけられるよう、手洗いで洗い残しが多い部分、適切なマスク装着の仕方などについてもレクチャーをしました。

講義のあとは実験。くすりとお茶が混ざり合って色が変化したり、うがい薬の色がビタミンCに反応して消えてしまったりする実験を通して、くすりの効果が変化してしまう様子を楽しく学んでもらいました。また、薬物乱用やタバコ、お酒が身体にどのような影響を与えるのか、講義と実験を行ないました。当日は実習で参加できないメンバーもいましたが、みんなで事前準備をして、無事に「おくすり110番」の出張講義を終えることができました。

正しいマスクの着用方法についてのクイズに答える小学生

WHAT WE LEARNED #03

意外な発見もあった

大学祭での学生限定おくすり教室

11月の名城大学祭では、密回避のため広い天白キャンパスで「おくすり教室2021」を開催しました。例年、学祭には高齢者から子どもまで地域の方々が多く訪れますが、今年はコロナ禍のため参加は名城大生のみに制限されました。

そこで内容も学生向けにブラッシュアップを図り、呼び込みのチラシもキャッチーなイラストで制作しました。その成果もあって様々な学部の学生が参加してくれました。

理系学生にはマニアックな質問に応えるべく実験の原理を詳しく説明するなど、専門性とわかりやすさのバランスを考慮しながら、多くの学生に興味をもって参加してもらえるよう工夫しました。

また、学祭では正しい感染対策についてポスター掲示をするとともに、「手洗いチェッカーチャレンジ」を実施。手に専用ローションを塗布してからいつも通り手を洗ってもらい、正しい手洗いができているかをチェックします。洗い残しがあるとローションが発光するようになっているのですが、参加した学生からは「想像以上に洗えていなかった」「これからはもっとしっかり手洗いをしたい」といった声が上がり、参加者への意識づけができたと思います。

上の問題の答え

NEXT STEP

学生でも地域の方の健康づくりに貢献できる。

出張講義に行く回数が減ったり、地域の方との交流が制限させられたりすることも多く、思うように活動ができたわけではありませんが、だからこそ、例年通りではなく「今伝えるべきことはなんだろう?」という視点を常にもって活動することができました。

地域の方の健康をサポートする活動に学生の立場で取り組めたことで、将来、薬剤師になる自覚と責任感が一層芽生えました。

「おくすり110番」の活動は、来年度以降も後輩たちが引き継いでくれると思います。これまでの前例にとらわれることなく、地域の方にくすりや健康に興味をもってもらえるような新しい企画を考えて、ますます面白い活動にしていってもらえたら嬉しいです。

プロジェクトリーダー

薬学部5年生 佐分藍子さん

Reason for activity

今だからできることがあるはず!

学生のうちから薬学の知識を生かして地域貢献したいと思っていたので、これまでの「おくすり110番」の活動を知り、リーダーに立候補しました。

くすりの適正使用を伝えることはもちろん、コロナ禍の今だからこそ必要とされる活動を企画し、地域の皆さんの健康を守るお手伝いをしたいと考えました。