PROJECT SUMMARY

どんなプロジェクト?

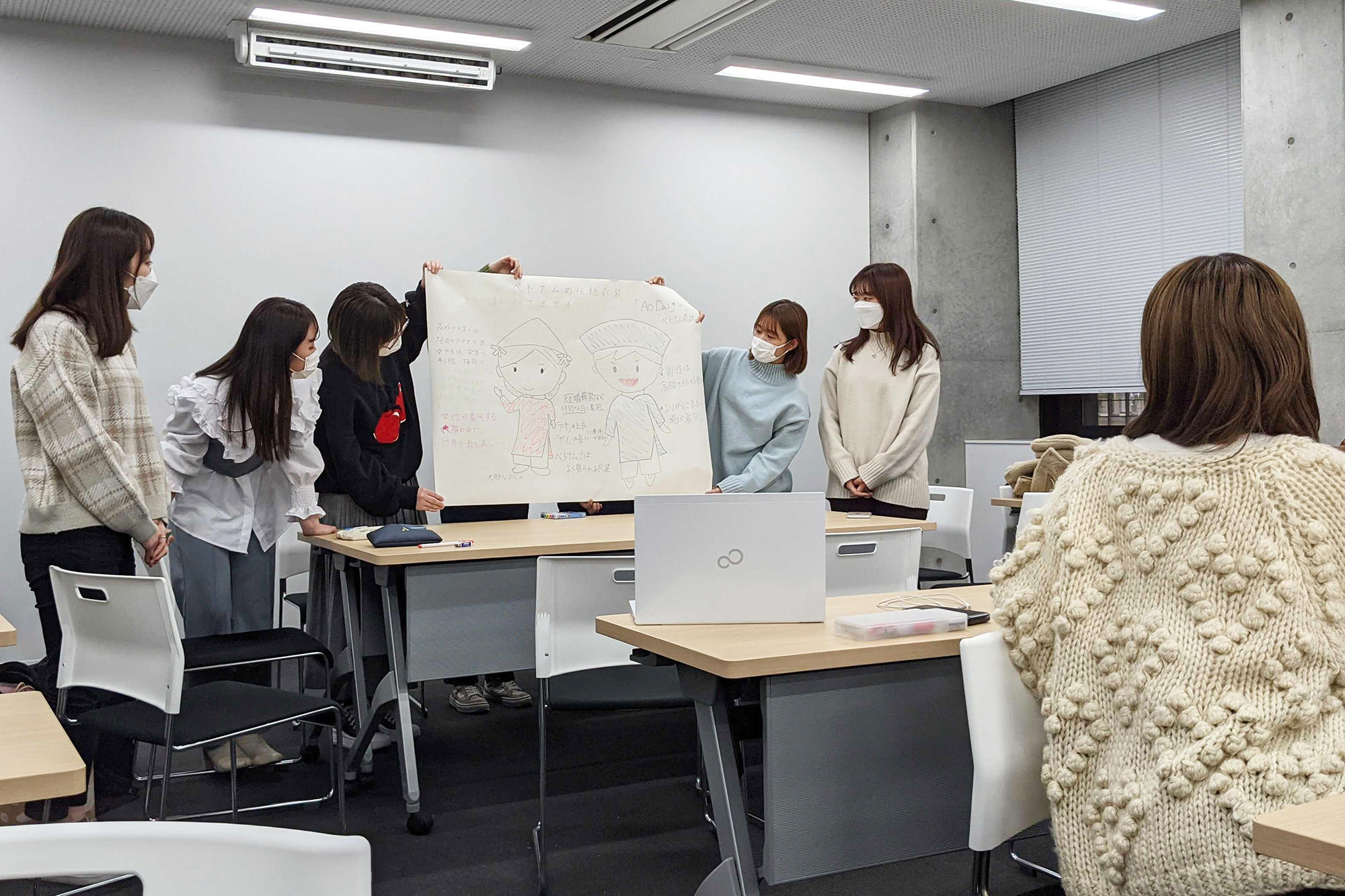

M-Lineの学生とベトナム国家大学ハノイ人文社会科科学大学の学生が、オンラインで交流をしました。会の目的は、2026年に愛知県で開かれる第20回アジア競技大会を前に、アジアの方々へ名古屋の魅力を伝えることと、おもてなしをテーマに対話をすること。2022年2月8日、午前午後の2回に分けて、各回それぞれの大学から15名が参加しました。 M-Lineの学生たちは、この日に向けて交流会の企画に参加。ベトナムの学生に名古屋の魅力やおもてなし文化について案内する動画の作成を担当することに。M-Lineのメンバーに加えて映像編集のスキルを持った学生の協力も得ながら、動画の内容を考え、撮影協力の調整を行い、自ら出演者もつとめて8ヶ月かけて制作を進めました。当日は、日本とベトナム、お互いの学生生活について紹介し合った後、用意した動画を視聴して感想や意見を交わしました。

WHAT WE LEARNED #01

学生視点で伝える

日本と名古屋の魅力

M-Lineのメンバーを中心に作成され、交流のきっかけに使われた動画は3本。「おもてなし」「愛知・名古屋ツアー」「便利インフォメーション」をテーマにしたものです。「おもてなし」の動画では、飲食店でのお水とおしぼりのサービス、コンビニでの感染症対策などを案内。「愛知・名古屋ツアー」では、学生たちがセレクトした「なごやめし」をおすすめ。「便利インフォメーション」として、空港でやっておくといいことや、公共交通機関で使えるICカードを紹介。コンビニや電車は日本を訪れた際に多くの人が利用するため、内容に盛り込みました。また、リーズナブルでSNS映えが期待できるファーストフードは、外国人の若者も興味を引かれるはず。学生独自の視点で、ベトナムの若者に何を伝えようか精査した内容に仕上げられました。

おもてなしの動画制作に関わったと村松さんは、「接客のアルバイトをしているメンバーが、普段から大事にしていることを共有して、伝えたい内容を固めました。私も飲食店で働いていて、他の人の意見からホスピタリティーについて気づきを得る機会にもなりました」と語ります。

動画編集でM-Lineに協力したメンバーにとっても、貴重な機会となりました。

「こうしたプロジェクトの中で、目的を持って、計画的に動画を制作したのは初めてでした。グリーンバックを使って映像を組み合わせる編集も経験できて、実践を通して身につけた技術をこれから活かしていきたいです」と遠山さん。

川治さんも、「交流会では短くまとめた動画を流しましたが、制作を通して海外の方に伝えたいことがたくさん見つかりました。今回の経験を活かしてより分かりやすい動画をつくるスキルを磨きたいです」と意気込みます。

WHAT WE LEARNED #02

交流会のファシリテーション経験が

コミュニケーションも磨く

各動画視聴した後の交流の時間には、M-Lineのメンバーが進行を担当。ベトナムの大学生たちは日本文化を学んでおり、やりとりは日本語。テーマに沿って参加者の意見を引き出していきます。「好きな日本食、おすすめのベトナムグルメ」「名古屋で行ってみたい場所」「日本とベトナムの違い」。いろいろな意見が出て、各グループから賑やかな笑い声が溢れます。1年生のメンバーはこうした場のファシリテーションが初めての人も多く、緊張感もありながら、交流会を通して自身の成長も感じられたようです。

「午前午後の両方に参加して、午前の回はどう話しかけたらいいか分からなくて、先輩に頼ってばかりでした。午後は、もっとがんばってみようと思って。会話が途切れたら私から質問を投げかけてみるなどチャレンジしました」と小倉さん。

永野さんも「大きいリアクションをしたり、表情のメリハリをしっかりつけたり、オンラインでのコミュニケーションのコツを学べました。日本人でも外国人でも、相手の話を丁寧に聞くことの大切さを改めて実感しています」と語ります。

一方で3年生の杉本さんは、これまでに外国人と接した経験が活かせたと胸を張ります。 「ゆっくりしゃべる。難しい言葉は簡単に言い換えられないか考えてみる。外国の方とやり取りする機会が以前もあり、そこで身につけたコミュニケーション術を、メンバーにも共有しながら実践する機会になりました。落ち着いて相手の様子を見ながら対応できたと思います。とっても楽しかったですね」。

WHAT WE LEARNED #03

M-Lineで養ってきた

相手を想う気持ちを活かして

これまでM-Lineは、企業や大学からの依頼によるイベントの受付や案内といった活動が中心でした。数ヶ月かけて動画を作る取り組みは初のこと。新しい挑戦を通して、今までにはない学びがあったと杉本さんは話します。

「動画を3本作るために、各方面の方にお願いをしたり、日程調整をしたり、初めての経験ばかりでした。たくさんの人にご協力をいただく上で、 M-Lineの活動で大切にしてきた相手視点で考える姿勢が役立ったと思います。愛知県の方が一緒にやろうと声を掛けてくださったのはなぜか。協力してくださる行政の方、企業の方、大学の方はどんな想いで関わってくださっているのか。周りの人の気持ちを想像しながら、行動できました。こうした力は、M-Lineの活動で常に心がけてきたものです。熱意を持って応援してくださった方々に、本当に感謝しています」。

NEXT STEP

2026年アジア競技大会に向けて…

交流会を通して、学生たちのベトナムとの距離感も縮まったようです。

「ベトナムの学生さんたちが、日本について知っていることを積極的に話してくれました。日本が好きだという気持ちが伝わってきましたね」と遠山さん。

「ベトナムの大学で、私たちもやったことのない日本文化を経験しているのを羨ましくも思いました。色々なことを褒めてもらえて嬉しかったです」と小倉さん。

「ベトナムについてほとんど知らなかったけれど、交流を通じて友達ができて、興味が一層湧きました」と村松さん。

杉本さんは、「新型コロナの影響もあって海外へ出向くチャンスが減ってしまった中、お互いに海外の文化に触れられる機会ができたらと取り組みました。もっと日本のことを学んで、ベトナムの皆さんに伝えられたら。この交流会をスタートに、2026年に向けて継続的なやりとりができたらと思います」と次を見据えていました。

4年後に向けて生まれた名城大学とベトナム国家大学ハノイ人文社会科科学大学とのつながり。ホスピタリティーを学ぶ学生たちの新たな活躍の場として、さらなる展開が楽しみです。