地震による居住空間の安全性について検証

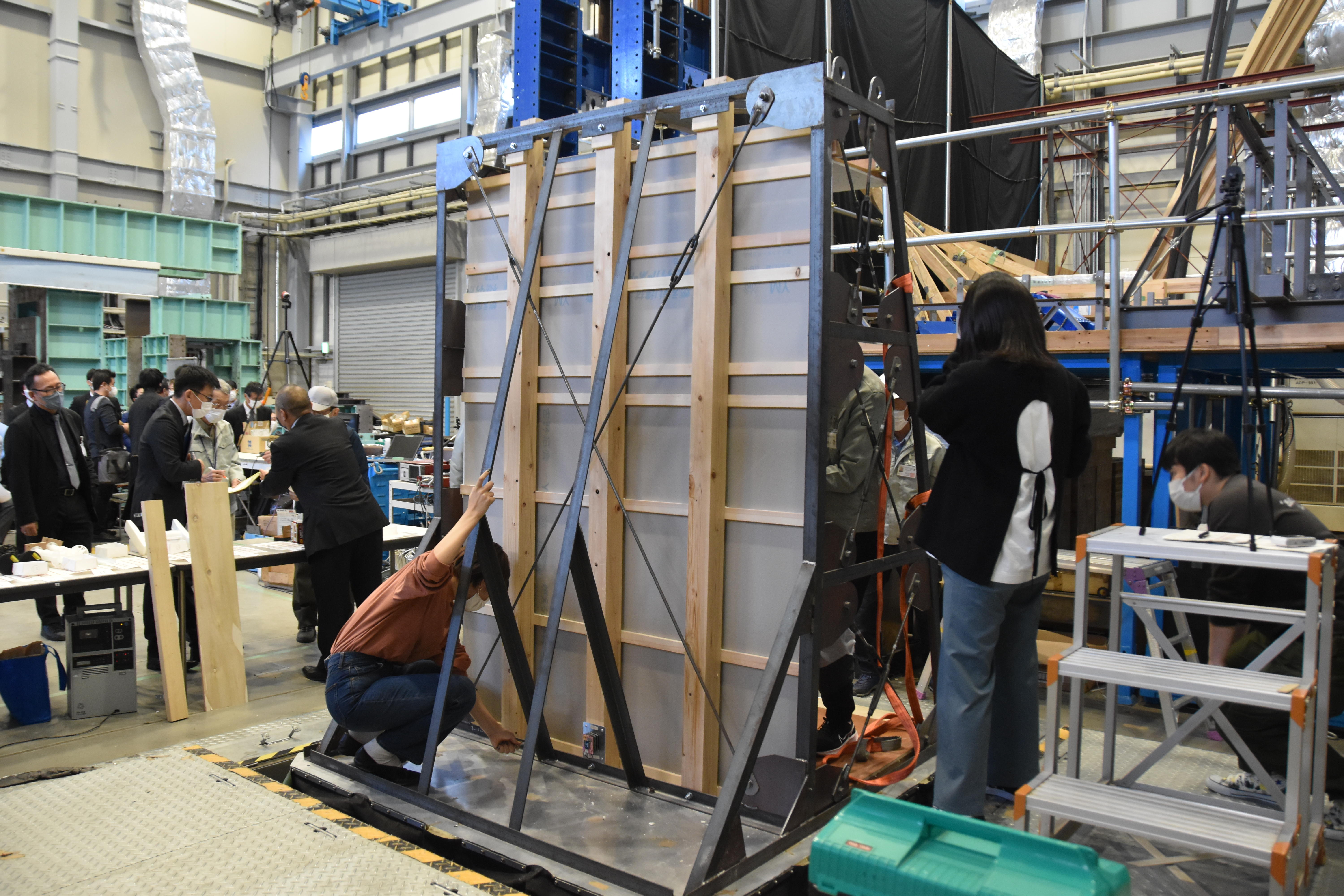

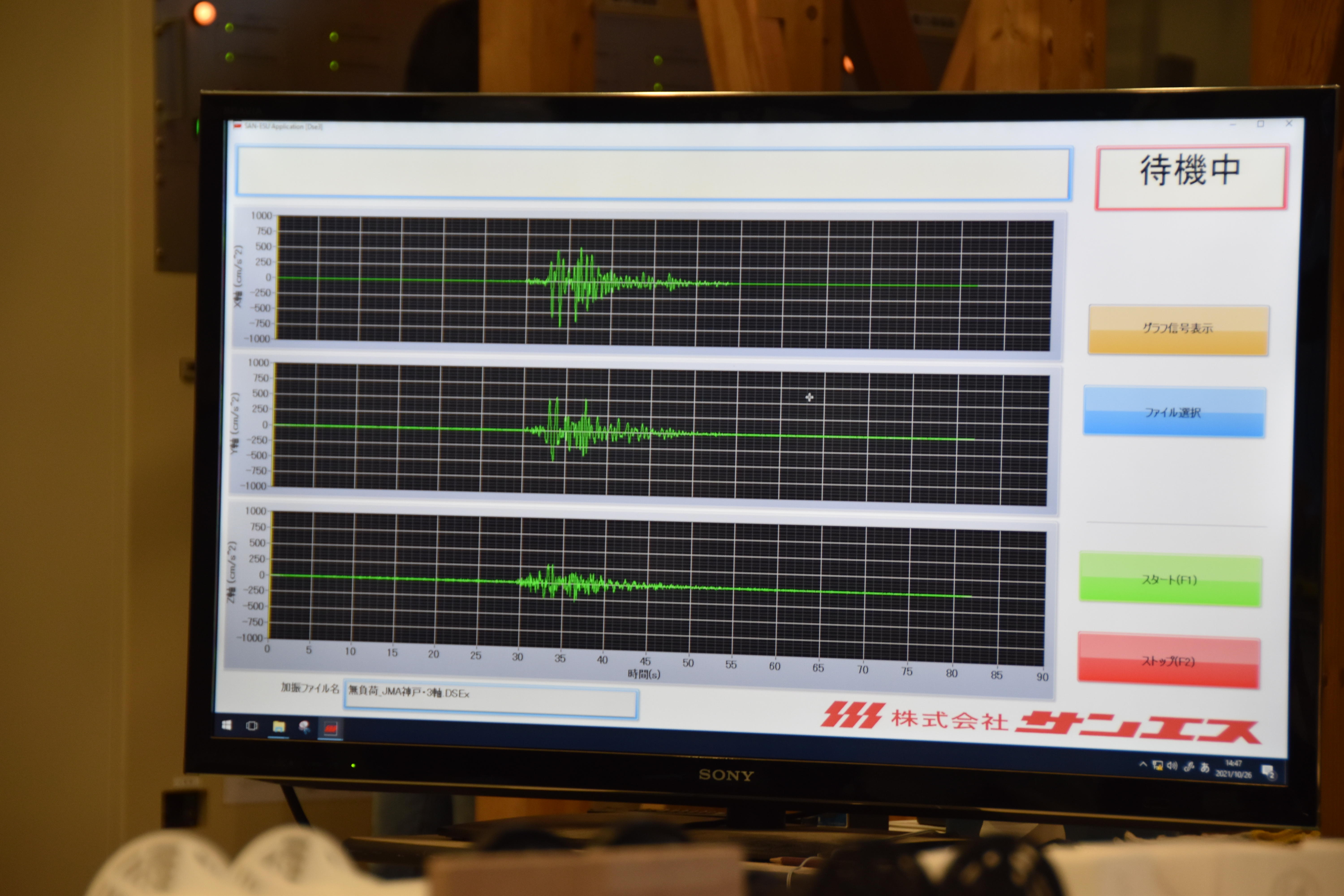

このテーマを研究室で取り上げて今年で5年目。最大のイベントとして、2021年10月26日に「名古屋市消防局との家具転倒防止対策に関する実証実験」を開催しました。市販されている家具の転倒防止器具を使い、3次元振動装置によって人工的に作った振動でどこまで効果があるかを一般公開しました。

2021年5月より本格的な準備を開始。現在、東海地方でも2台しかない、上下動可能な振動台の1台が名城大学にあります。これを活用し、振動台に家具を乗せるためのフレーム制作からスタートしました。フレーム自体が実験の振動によって崩壊してしまっては意味がないため、いかに軽くして揺れに耐えられるかを検討しました。

研究室全体が一つになって

課題解決に取り組む

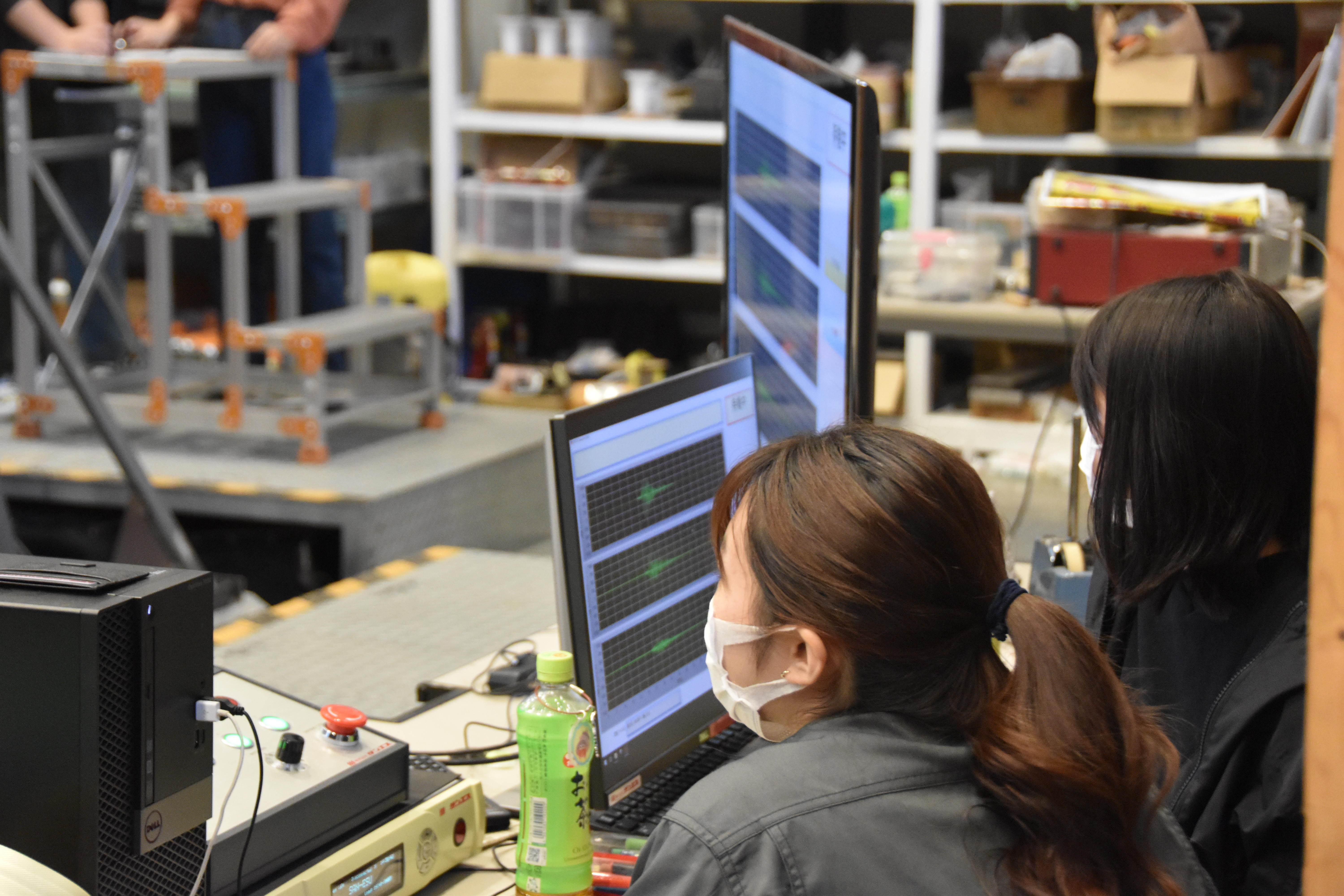

イベントでの公開実験を行うまでの準備段階において、3DCADを使ってのフレーム設計からメーカーへの発注、現場での組み立て、3次元の波動のプログラミング、さらに転倒防止器具の設置、予行演習とすべての工程を学生で行いました。特にここで使う装置は、予行演習を含めて何百回と振動させるものなので、高い耐久性が必要で、実際の建築物より高度な技術が求められます。立体物を作ること自体初めてだった上、図面で設計したものをそのまま実験装置として使用することの重責はとても大きなものでした。さらに波形データを読み込ませて振動台を動かす為にかなりの微調整が必要となるため、学年を超えて、研究室全体で取り組みました。どんな時でも相談できる同級生や先輩、後輩がいたことがとても心強かったと皆さんは語ります。

社会人の自覚と責任感を、

間近で学び取れた貴重な経験

公開実験の前に、家具の転倒防止グッズメーカー2社と共に事前実験を何回か行いました。金具とビスでの固定や、天井と家具を固定させる棒、滑り止めシート、粘着式のクッションシートなど、様々な転倒防止グッズを使いました。一度の揺れですぐに倒れてしまうものもあり、普段使っている転倒防止グッズでも、メーカーによって効果がまったく違うことがわかりました。同時に、家具の防災対策をきちんと取らなければ、転倒のリスクがかなり高いこともわかり、自宅に戻ってあらためて家具の転倒防止対策を考えた学生もいました。

一方、実験に参画したメーカーは、この事前実験の結果を踏まえ、非常に短期間で改良を重ね、公開実験の時には転倒しなかったものが多々ありました。メーカーの担当者は、事前実験でなぜ家具が転倒してしまったのか、なぜ少し動いたのか、データの細部にまで真剣に注目。この結果を活かし、改善に向けて全力で取り組み、本気で一喜一憂されている姿を間近で見て、こうしたプロの姿勢を学ぶことができたことは、とてもいい経験となりました。

地域の人や企業など、

つながりの大切さを知る

イベント当日は、名古屋市緑区のボランティア団体と名古屋市消防局の協力のもと、一般市民と家具メーカーやマテリアルメーカーなど、さまざまな企業担当者が集まって実大実験を行いました。防災訓練などで体験できる振動車とは異なり、より実際の地震に近い揺れによる家具の揺れ具合を見ることができたことは有意義だったと好評で、今後はこの実験による膨大なデータ整理を行い、SNSなどで発信していく予定です。

学生のひとりは、「先生からイベントの話をもちかけられてからおよそ半年。大変な事前準備にくじけそうになったこともありましたが、終わってみると新しい発見がいくつもありました。

まず、そもそも学生の私たちが、消防局やメーカーなどと直接関わって、一緒に実験を行うこと自体、まったくの想定外でした。しかし、社会に出て働いていく上では深いつながりがあることを理解しましたし、その重要性も実感することができました。細かな部分でいえば、学内での実験なら、時間制限の縛りもなく比較的自由に進めることができます。しかし、企業と共同でとなると、スケジュールや予算など、これまで考えたことのなかったことまで考えて進めなければならず、社会に出る前の貴重な経験になりました。」と語ります。

NEXT STEP

新しい時代にふさわしい居住空間のあり方について

それぞれの立場から考えていきたい

参加した学生は、不動産会社の設計部や構造系設計事務所、県庁の建築職など、建築に関わる職場への就職が決まっています。多発する自然災害、WITHコロナ、POSTコロナといった新しい世の中に向けて、住宅事情は大きく変わりつつあります。その中でも重要となるのが住宅自体はもちろん、家具の安全性です。従来の「置く」家具に加えて、最近では作り付けの収納家具も多く見られるようになりました。実は、どちらの家具も安全性が検証されておらず、耐震基準がありません。今後は、新しい住環境における従来の家具の安全性や、新たな移動式収納などの実証実験などを、それぞれの企業の立場から大学と関わっていけたら嬉しいと考えています。

理工学部建築学科

空間構造デザイン研究室(武藤研究室)に所属する大学院生と学部4年生によるチーム