PROJECT SUMMARY

どんなプロジェクト?

愛・地球博記念公園、通称『モリコロパーク』は自然に囲まれた公園として市民から愛されています。20年前この地で開催された愛知万博『愛・地球博』には、現在開催されている大阪・関西万博と同様に世界中から何万人も人々が訪れました。万博を知らない世代が増える中で、愛知万博を振り返り、その意義や成果を再認識することで、未来を担う若者たちにその成果や理念をつなげていくことを目的として20周年記念イベントが開催されています。

今回『彩の回廊』と銘打たれたプロジェクトでは、デザインや建築を学ぶ愛知県内の12大学の学生が参加。季節ごとに公園をインスタレーション(空間演出)で彩ります。

<プロジェクトコンセプト>

・見る人に季節の移ろいや自然の美しさを感じられる空間を楽しんでもらう

・愛知万博のテーマであった「自然の叡智」から学び、それを次世代へ受け継いでいく

名城大学から参加したのは、理工学研究科 建築学専攻の生田研究室、谷田研究室、佐藤研究室。

展示期間は、2025年6月28日から7月20日まで(展示はすでに終了しています)。

どのチームも1年以上前から準備を進めてきました。学生同士でアイデアを出し合うコンペを行った研究室も。2024年5月以降は、参加学生や関係者が集まり、学外の人向けにプレゼンをする「プロジェクトチーム会議」も何度も開かれました。研究室の仲間だけでなく、たくさんの人の助言や協力を得ながらひとつの作品をつくり上げられたのは、貴重な機会になったといいます。

WHAT WE LEARNED #01

鏡像と向き合い、ものの見方を省みる

~生田研究室「見えていて見えない世界」~

木製のモジュール内に鏡が張られた生田研究室のインスタレーション。コンセプトは「動くことで変化する像」。今の社会において、人はスマートフォンなどの画面越しに多くのものを見ています。流れてくる情報を受け取り、それで世の中を知っている気になっていないか。そんな課題意識が作品の原点です。鏡に映る像は、自分が動くことでその姿を変えます。能動的な行動によって、見えていなかった世界が見えるようになる体験をしてほしいと考えました。

制作チームのリーダーを務めた川上さんは、コンセプトの表現方法について、研究室内の意見をまとめるのが大変であり、いい経験にもなったと語ります。「当初、コンセプトはあるものの、それをどんな形で表すかは決まっていなくて、いろいろなアイデアが出てきました。あれもいいね、これもいいねとなっているところから収束させていくのはなかなか難しかったです。リーダーとしてどうリードするのがいいか。どのようにメンバーの役割分担をするか。考え、実践する機会になりました」。

会場での施工では、準備段階の想定とは違った点も。「ワイヤーで鏡を吊る際に、事前の計算通りではなく、現場の風の強さも考慮して調整する必要がありました。もう一点、鏡に映る像が思ったほど鮮明にはなりませんでした。ただ、そのぼやけが見る人の思考をかき立てる効果もあり、面白いものができたと思います」と川上さん。モジュールに足を踏み入れた人たちに、狙いとした世界観を体感してもらうことができました。

WHAT WE LEARNED #02

試作と実験を重ねた水を巡らせる仕掛け

~谷田研究室「ぐるぐる巡る『水』の循環」~

谷田研究室は、大学院生3人が中心となって企画を進めました。目指したインスタレーションの形は、子どもたちが楽しみながら水の循環を体感できるもの。人のアクションをきっかけに、水が巡っていくのを見ることができます。モジュール全体に施された装置が、子ども心をくすぐったのでしょう。想定以上に多くの子どもたちに遊んでもらえました。

作品の制作を進め上で、自分たちの思い描く水の動きを実現するのは決して簡単ではありませんでした。試作品で実験し、失敗し、改良する。何度も試行錯誤しました。中心メンバーのひとりの髙木さんは、「とくに水を汲み上げるポンプの部分が難しかったです。上手くいかない原因を検証して、ホームセンターで部材を探して、作り直してみる。水がちゃんと上がった時はうれしかったです」と語ります。ポンプ部分は、いろいろな部材を組み合わせて完成させた自信作です。

このプロジェクトに臨む上で、学部生の頃からの経験も活かすことができたといいます。谷田研究室では、試作品づくりに関わる機会が多くあり、今回もスムーズにスタートを切れました。さらに、初めて自分たちで予算を管理し、これまでは違う責任とともに先生から任せてもらえているのも実感できたそうです。

WHAT WE LEARNED #03

階段を活かし自然を感じられる空間に

~佐藤研究室「風抜ける洞窟」~

階段に設置されたモジュールを覆う複数の大きな布。風にはためいて空気の流れを感じさせつつ、暑い日差しを遮ってくれます。愛・地球博のテーマであった「自然の叡智」を参考につくられた佐藤研究室のインスタレーション。身の回りの自然に目を向けるいくつもの工夫が隠されています。使用した布は玉ねぎの皮や熊笹で染めた綿100%のもの。波打つ布の隙間からさまざまに切り取られた景色がのぞきます。梅雨の時期、雨や日光から守られた来場者のひとときの居場所にもなりました。制作の中心メンバーである白石さんは、「布の影に入ると、自分たちの想像以上に体感温度が下がって興味深かったです。階段をどう活かすか悩みもしましたが、ダイナミックに利用できていると嬉しい反応もいただけました」といいます。

インスタレーションの制作は初めてだったという白石さん。設計から施工まで行うプロジェクトも自身初。コンセプト、表現方法など、先生の助言も受けながら一つひとつじっくりと構想を固めていきました。布を染める玉ねぎの皮や熊笹を用意するために、学外の青果会社や愛・地球博記念公園の方々にも協力していただきました。集まった材料を大きな鍋で煮て、大きな布を約2日かけて染める。普段の生活ではなかなかできない経験ができたと語ります。

NEXT STEP

インスタレーションを作りあげて それぞれが得たもの

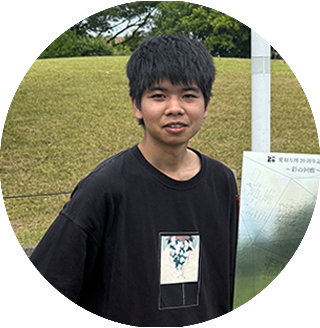

1年以上かけて学内外の人たちとともにインスタレーションをつくり上げた3人。どんな学びや成長があったのでしょうか。

川上さんは「これだけ大きなものをつくる上で、リーダーとしてチームを取りまとめる経験ができたのが良かったです。例えば、施工の段取りを現場で伝えていましたが、予め共有しておけばよりスムーズに進められたと思います。反省も含めて、たくさんの気づきがありました。そして、いろいろな場面で助けてもらった仲間に感謝しています」と振り返ります。

髙木さんは「自分たちの思いを諦めずに形にできました。ポンプの仕掛けは『難しいのでは?』『メンテナンスが大変そう』というご意見もいただいたんです。それでも、3人のワクワク感を追求し、何度もチャレンジして実現できました。この成功体験は、きっと将来につながります。プロジェクトをしっかり楽しめました」と語ります。

そして、白石さんは「学外の大人の方との連携から学ぶことが多くありました。アイデアもいただいて、分からないことがあれば教えていただいて。自分の意見を伝えながら、他の人と同意をとってプロジェクトを進めていくのは、社会人になってからも仕事の基本だと思います。とても良い練習になりました」と話します。

川上さん、髙木さん、白石さんは、卒業後は設計、デザイン、施工などの分野での活躍を目指しているそうです。このプロジェクトは、社会に出た後も各々の糧となるでしょう。さらに、3人にとって学部生時代から積み重ねてきた経験のひとつの集大成にもなったようです。