大学概要繋がる繋げるコミュニティイベント 自分に合ったコミュニティづくり

ThreeCs

・地域、同じ学部または他の学部の学生と交流することで、一人一人自分にあった理想のコミュニティを作る機会を得て作る。

・「コミュニティづくり」には様々な方向性や、手法がある。そして、既に様々な活動をしている団体が無数に存在している。そのため、先進的・革新的な事例を知り名城大学で応用することで、よりよいコミュニティづくりの活動をするために、国内の既存のコミュニティ形成をしている団体を訪問・視察・アイデアなどを取集する。

自治体が設けたサードプレイスを見学

令和7年度なごや高校生アクションプロジェクトの関係で、名古屋市青少年交流プラザ(ユースクエア)を訪問した。

「ユースクエア」は現代のユースセンターとして機能しており、小学生から高校生までが利用できる、居場所の役割を担っている。勉強やSwitch、カードゲームなど、様々な活動を通じて交流が生まれていた。

ユースクエアは、若者であれば様々な分野で利用できる施設である。

オープンスペースは無料で利用でき、自習や読書、仲間との交流ができる。

その他、ダンスや音楽の練習、会議などに使える活動室や音楽スタジオも安価で借りることができ、その利用料金も若者は優遇される。

また、ボードゲームカフェといったイベントも定期的に開催されており、興味関心のある若者を引きつけるための工夫が見られた。

その他要素として、ユースワーカー(施設職員)たちが子供たちと受付などで普通に遊んでいる様子も印象的だった。

<学び>

その場にいた年齢層が小学生低学年~高校生であった。しかし、私達の団体はり大学生のコミュニティを対象としており、趣旨が逸れてしまうが、場の創り方(職員との学生の交流やゲームや自習を自由に行っていた様子や雰囲気)は普段見ない世界だったため「価値観の拡張」に役立ったため、愛知県内視察にて全員で訪れたいと感じた。

活動をしている先輩方と交流

名古屋コネクトにて、イベントで様々な人と出会った。

<具体的な人物像>

起業したい大学生、他大学生、社会福祉士・介護士としての豊富な経験を持つ方やナゴヤドーム前キャンパス社会連携ゾーンshakeにて講演イベントを行ったことがある方、名古屋でカフェを運営している社会人の方、その他、MSC(名城スタートアップクラブ)の方。

<イベント概要>

「NAGOYA CONNÉCT」は、Venture Café Tokyoとの連携により、世界6ヵ国13都市とつながるグローバルネットワークを活かし、AIや地域課題、教育、女性起業家など多様なテーマで毎回新しい発見がある交流イベントです。

<学び>

企業の方や起業をしたい学生が集まって食事を取りながら会話と交流をする場であった。これは、私達の団体の理念たる「相補性のある関係」に該当するようにも見えたが「サードプレイスの創出」に反するため、新たなコミュニティの一概念・一要素としてこのような形があることを知れた。

菊川まちづくり部のメンバーと交流

2日目の静岡視察では、代表が高校生の時にコミュニティカフェの「にこやカフェ」を開催し、コミュニティ活動の拠点としていた菊川市を訪れた。

最初にアイスブレイクをし、ThreeCs、菊川まちづくり部両団体の団体紹介をした。次に、まちあるきをした。

菊川まちづくり部のメンバーと親交を深め、また、菊川市について知ることができた。

最後に、菊川市をイメージしたミニまちづくりをした。まちあるきで感じたことを活かして、個人ワークをし、全体で共有した。

今回の静岡視察で、コミュニケーションのきっかけとしてボードゲームが有効である、普段は重要視していないことにも目を向けてみることで視野が広がることを学んだので、これからの活動に活かしたい。

また、少しでも活動目標の達成に近づけるように一丸となって取り組んでいきたいです。

<学び>

菊川のコミュニティ(にこやカフェ・菊川まちづくり部・付随の大学生たち)と触れ合うことで、さまざまな熱意や思いに触れ合うことで、自身の活動の指針や新たなコミュニティ像を学習するとともに、モチベーションの向上もできた。

人地研の活動報告会に参加

人地研の活動報告会の様子

人を大切にする「地域」を考える研究会として、2023年6月に任意団体として活動を始めた人地研の活動報告会に参加した。

人地研は”人を大切にする地域社会”の実現を目指し、”わたしもみんなも大切にされる”という価値観を重視している。

当団体にも活かせて印象に残ったことは、自身の生活経験が活動の原動力の出発点である。

どの活動を行う際でも、自身の生活と関連があった方がモチベーションが向上して、よりよい活動に繋がる。

また、活動者自身の「労働(勉学)」と「私生活」の両立が課題であるというお話もあった。”学生の本業は学を修めること”という考え方のもと活動していきたい。

その後、人地研主催のサロンへ参加する機会を得た。その際、人地研の会員となることができた共に、学生との繋がりを作りたいということもお話ができたため、そこから学外の地域(大曽根商店街)のつながりを広げてゆきたい。

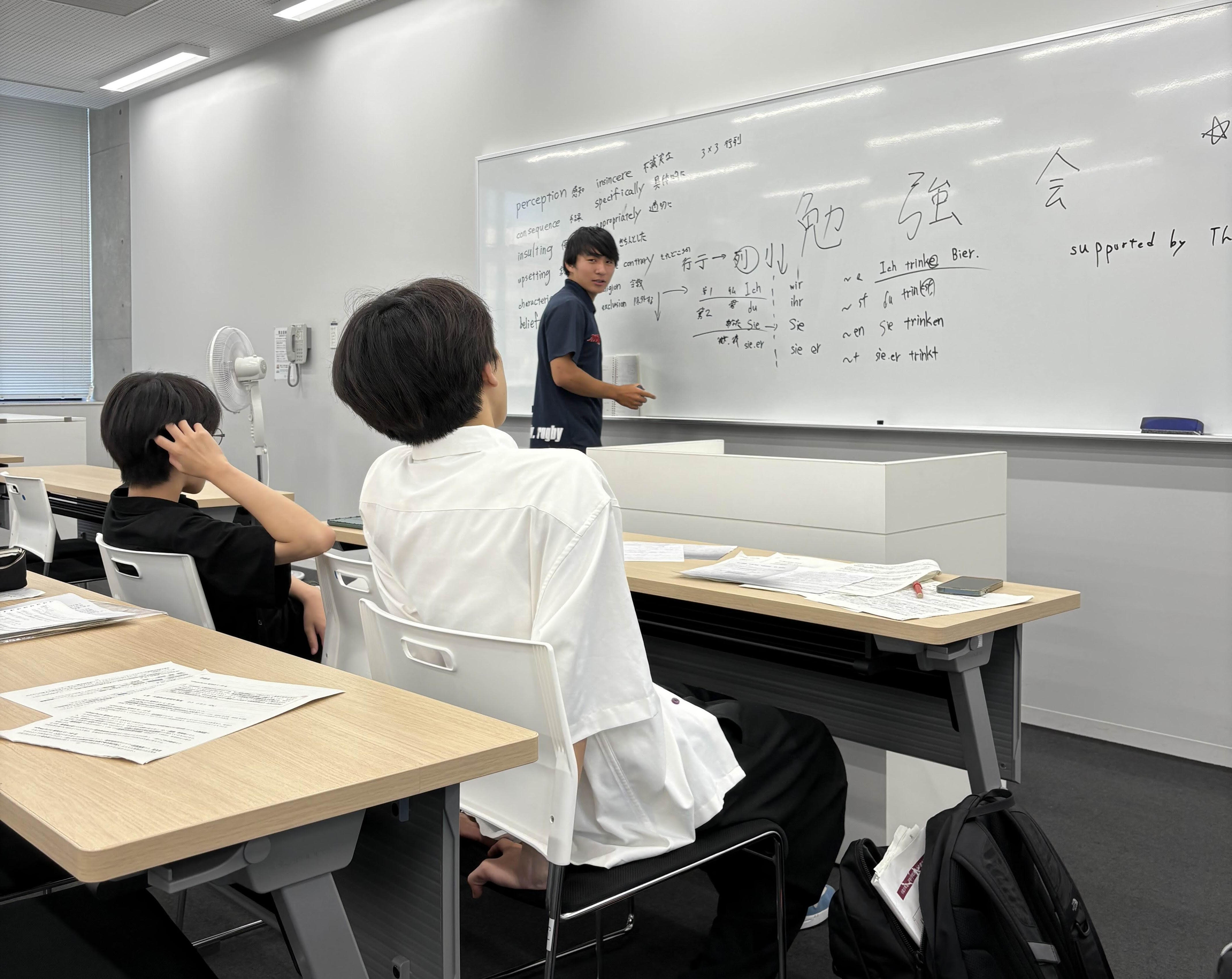

テスト前勉強会を開催

各自勉強に取り組んでいる様子

今回ThreeCsは、1年生の定期試験に対する不安を軽減させるため、勉強を教え合うことを通してコミュニティを形成するためにテスト前勉強会を開催した。参加した人数は少なかったものの、各自で勉強したり、分からないところを教え合っている様子や授業の課題のプレゼンの練習を少ない聴衆の中でされていた様子が見られた点は大変良かった。

また、#好きカフェでコラボした学生団体「サカバンブックス」の先輩方や「Lプラネット」の先輩方も来てくださり、大学の試験の形式などを教えて下さった。

しかし、「#好きカフェ」に活動のリソースが分散し、勧誘が不十分であったために、大半が面識のある人であったこと、私語が気になる場合があったことなどが課題点であるので、次のテスト前勉強会では改善できるようにしたい。

「みんなの公民館まる」、「みんなの図書館さんかく」を訪問

1日目の静岡視察では、「みんなの公民館まる」「みんなの図書館さんかく」を訪れた。

「みんなの公民館まる」は地域の子どもが勉強やボードゲームをするコミュニティスペースであった。

そこで私たちは、多角的な視点を得られる「はてなの視点」というカードを用いたまちあるきをしたり、実際にそのスペースを利用してコミュニティを体感した。

また、小学生のマスターや施設のスタッフさんに施設の説明を聞くことができた。「みんなの図書館さんかく」は本を読むための良い意味でクローズなコミュニティスペースだった。

こちらは、1棚1箱オーナー制度の源流となった私営の図書館であり、本棚の1箱のスペースに個人の本をサブスク制で本を置けるというスペースになっていた。

また、小さな屋台が収納されており、珈琲とその本のオーナーについて語っている様子や地元の人達が慌ただしく訪れる様子がみられた。

<学び>

「みんなの公民館 まる」は地域の方と運営スタッフの大学生や高校生などが交流するスペースとして機能しており、ThreeCsが目指すべき理想像を共有できた。

「みんなの図書館 さんかく」は地域の方々が織りなす空間としてあると共に、地域の方との交流ツールとしてその人の思想が浮き出る本があり、とても興味深かった。

学生団体「サカバンブックス」とのコラボイベントを開催

イベントの時の様子

ThreeCsとしての初イベントでありながら、本棚の活性化とそれによる人の繋がりをつくろうとしている学生団体「サカバンブックス」とのコラボで緊張していたが、参加者と「自分の好き」について語り合うことができた。

イベント当日は、社会連携ゾーン"shake"の強みである「自由な空間」を意識し、机・椅子の配置に工夫を凝らした。

本団体のアドバイザーである福島茂教授やナゴヤドーム前キャンパス3学部はもちろんのこと、天白キャンパスの先輩方などのキャンパスや立場を越えた交流することができた。

しかし、運営側が初めての交流イベントということがあり、会話のスキル不足やオープンスペースとしての不十分な活用などの課題が見つかったので、メンバー全員で共有し、次のイベントまでに改善できるようにしたい。

「#カフェさんぽ」を開催

今回の「#カフェさんぽ」では、大曽根商店街にある「カナリヤ」という喫茶店に訪れた。

各自好きな飲み物を注文し、参加者の趣味について深く知ることができた。

参加者のKさんは、LaTeX(ラテフ)が趣味であり、熱弁してくださった。これまでまったく知らなかった分野のお話を聞くことができた。

しかし、日程の調整などが遅れてしまい、勧誘が十分できなかったことが課題といて残ったので、先を見通して早めに行動できるようにしたい。 LaTeX(ラテフ)・・・論文やレポートなどを美しく組版(きれいに文字や数式を配置すること)できる文書作成ツール。

<学び>

他分野のことを深くまで話を聞くことができたことで「価値観の共有」と「相補性のある関係」の二点に沿った内容であり他に学びがあった。

また、参加者負担の参加費設定・暑い中歩くまちあるき・知らないコミュニティと時間を共にすることへのハードル・スケジュール設定が良くないことなどの理由などの参加率が低い理由活動の初期の段階で把握できたことは学びであった。