大学概要 【2017年度実施分】橋の模型づくりを通じたエンジニアリングデザイン教育

理工学部社会基盤デザイン工学科

No.15

実施責任者渡辺 孝一

〈ジャパンスチールブリッジコンペティション2017(JSBC2017)に向けて〉

今,理工学部の学生には,エンジニアリングデザイン力が必要とされています.本活動は,学生自身が橋梁の設計,製作と架設を行い,ものつくりの真の楽しさを経験します.この取り組みの目的は以下のようになります.

・模型製作を通じて,基本的な工学知識の応用力,問題解決能力を養う

・エンジニアリングデザイン力を養う

・参加学生の協調性を育む

・学生や参加者間の交流を図る

・製作の過程における遂行能力を通じて,社会人基礎力を育む

学生は過去の大会で得た反省を上級生から継承し,さらに新しい創意工夫をこらして夏に開催される日本鋼橋模型製作コンペティションJSBC2017に参加します.活動で培った技術の成果を披露する予定です.

関連リンク

構造部門で2位入賞しました!JSBC2017閉幕(大会2日目)(9/5更新)

2017/09/05

ジャパンスチールブリッジコンペティション2017,大会二日目では「プレゼン審査」,「載荷競技」,「美観投票」が行われました.「プレゼン審査」は橋に携わっている“その道のプロ”に対して,橋の設計,製作,架設までの過程をプレゼンします.質疑に対する回答も審査対象となります.「載荷競技」は完成した橋に錘(おもり)を載せて,橋のたわみが規定値に収まるかを競うものです.「美観投票」はデザインや意匠性に優れた橋を参加したチーム全員による投票で美しい橋を選ぶものです.また,これらのそれぞれの競技に対して加点され順位付けされ,部門別の上位3チームが表彰されます.すべての部門で上位になったチームが総合優勝となります.競技の結果,名城大学Bチームが構造部門で2位入賞することができました.

-

プレゼンテーション審査の様子(Aチーム)

プレゼンテーション審査の様子(Aチーム)

-

載荷競技の様子(Aチーム),慎重に錘を載せていきます

載荷競技の様子(Aチーム),慎重に錘を載せていきます

-

プレゼンテーション審査の様子(Bチーム)

プレゼンテーション審査の様子(Bチーム)

-

載荷競技の様子(Bチーム)

載荷競技の様子(Bチーム)

-

各チームの橋に対して美観投票も行われます

各チームの橋に対して美観投票も行われます

-

どのチームの作品も個性的なデザインです

どのチームの作品も個性的なデザインです

-

大会表彰式の様子,Bチームが構造部門で2位入賞しました!

大会表彰式の様子,Bチームが構造部門で2位入賞しました!

-

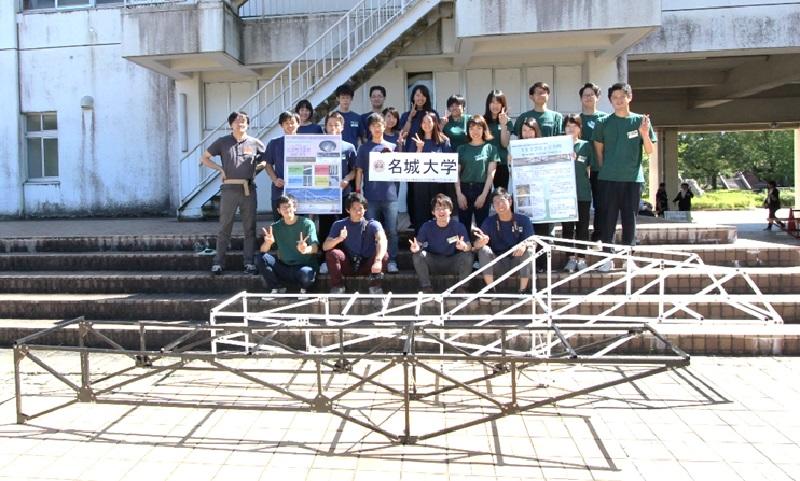

大会を終えてメンバー全員で記念撮影,JSBC2017お疲れ様でした!

大会を終えてメンバー全員で記念撮影,JSBC2017お疲れ様でした!

ACTIVITY

いよいよブリコン(ジャパンスチールブリッジコンペティション,通称「ブリコン」)2017がスタートしました.(5/1更新)

2017/05/01

社会基盤デザイン工学科の学部3年生ら17名(男子学生8名,女子学生9名)が参加することになりました.今年度はチームメンバーも充実したことから初めて2チームを結成することになりました.初回説明会では,実施責任者の渡辺孝一准教授からプロジェクトの主旨説明がありました.その後,昨年度大会の参加経験のある先輩学生からアドバイスをもらいながら,8月末に開催されるコンテストに向けてリーダー選出やスケジュール確認を行いました.今後,大会総合優勝を目指して本格的に活動していきます.

-

昨年度大会記録上映会の様子(渡辺研究室)

昨年度大会記録上映会の様子(渡辺研究室)

-

渡辺准教授によるプロジェクトの趣旨説明

渡辺准教授によるプロジェクトの趣旨説明

上級学生による橋のデザイン初案に真剣に聞き入るメンバー

上級学生による橋のデザイン初案に真剣に聞き入るメンバー

過去の橋模型を見学しながら,模型のスケール感や細部構造を学ぶ

過去の橋模型を見学しながら,模型のスケール感や細部構造を学ぶ

ブリッジデザインのシミュレーションに議論白熱(5/22更新)

2017/05/22

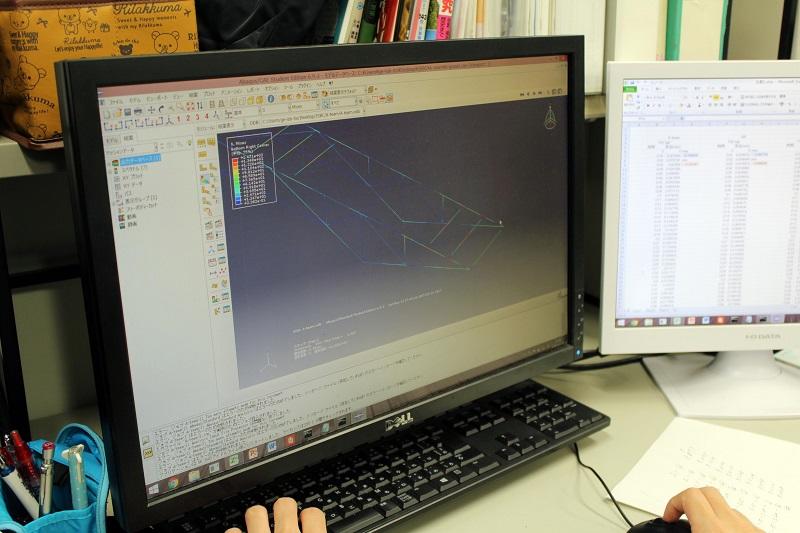

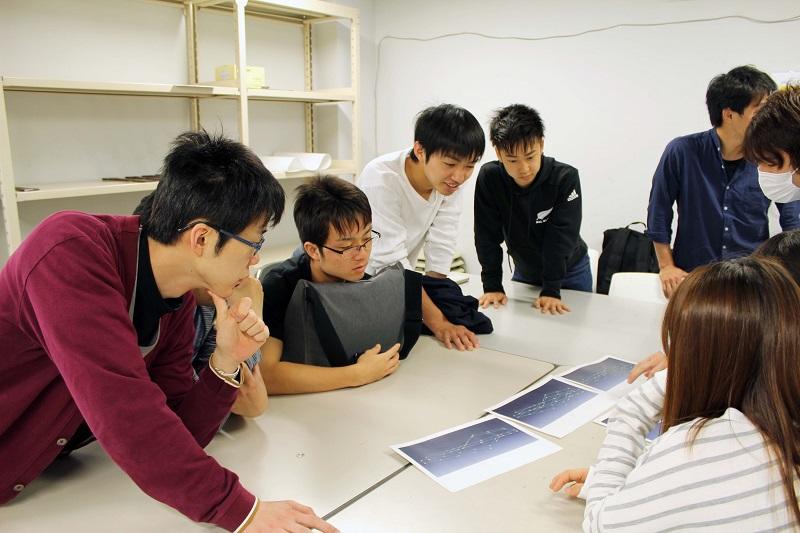

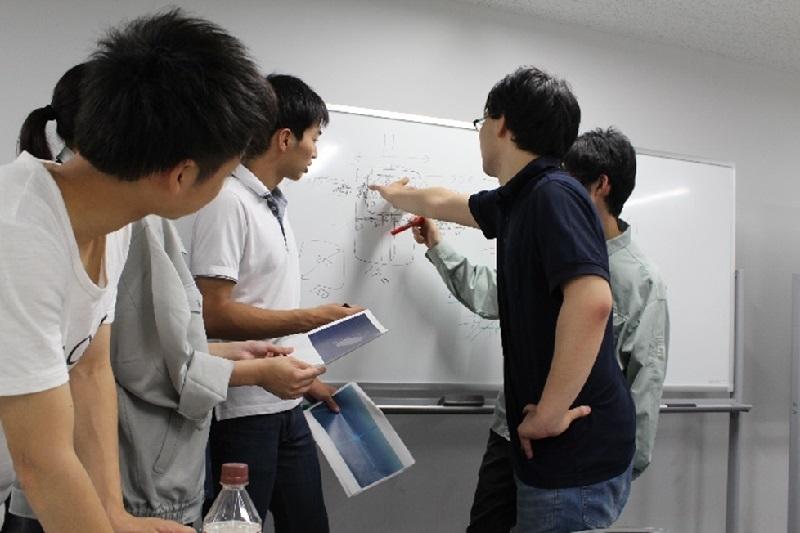

橋のデザインについてチームで議論しました.上級学生がデザインした橋を3次元数値モデル化し,有限要素解析プログラムを用いて精密にシミュレーションしました.シミュレーションは,橋を構成する部品に無理な力が作用していないか,変形は許容範囲であるかなどを推定する作業で,エンジニアリングデザインには欠かせないプロセスです.このチェックの結果をチームにプレゼンしました.チームメンバー(3年生)は解析プログラムを使いこなすまでには至っていませんが,上級生の説明に対して質問し議論は白熱しました.特に上級生は,「わかりやすく説明すること」の難しさを感じたようです.シミュレーションはいろいろな条件を仮定した上で実施するものですから,作り上げる実際の橋との「誤差」をどれだけ小さく出来るかが重要となります.シミュレーションは試行錯誤の連続で何度も調整して改善することで橋のデザインを最適化していきます.

-

有限要素解析プログラムでシミュレーションする学生

有限要素解析プログラムでシミュレーションする学生

-

解析結果の様子

解析結果の様子

-

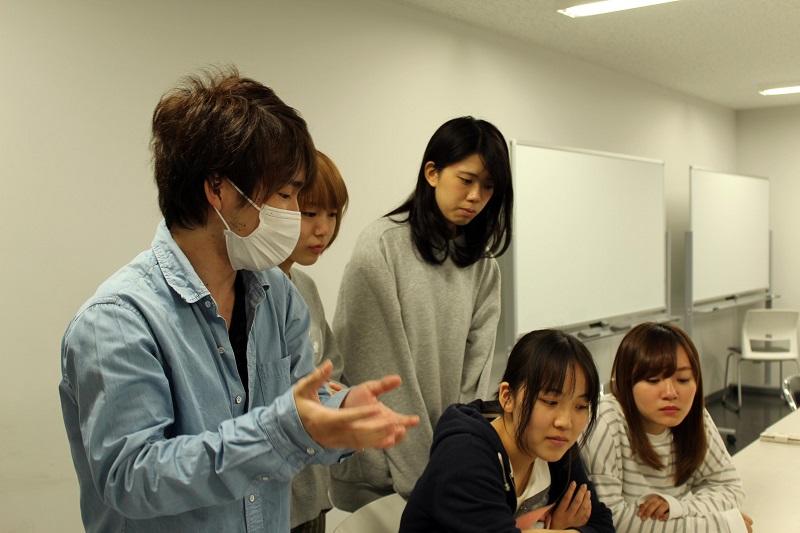

数値解析結果について説明する上級生

数値解析結果について説明する上級生

-

上級学生の説明に真剣に聞き入るチームメンバー

上級学生の説明に真剣に聞き入るチームメンバー

-

解析結果のポイントを説明する上級生

解析結果のポイントを説明する上級生

-

ディスカッションをするチームメンバー

ディスカッションをするチームメンバー

ものづくりに向けて工作機械を修得し技術の向上を実践(6/13更新)

2017/06/13

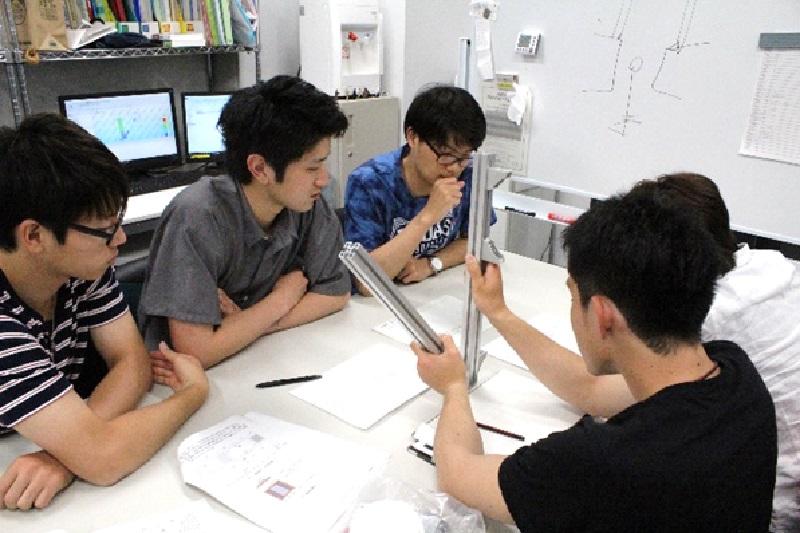

橋の外観(骨格)をさらにブラッシュアップさせつつ,実験室では,ものづくりに必要となる各種工作機械について全員が実践を重ねています.

ブリッジコンペティションで要求される橋は,支間(橋の長さ方向の距離)が4000mmという規定があります.また,橋を構成する部材(一つひとつのパーツ)は,最大の長さが800mm以内を組み合わせるとういう制限も設けられているなど,細かなルールブックを守って製作を進める必要があります.部材の材料は「鋼」であることから,文房具用のハサミやカッターで加工することは到底出来ません.従って工作機械を使います.孔明け加工に用いるボール盤や鋼材を切断するコンターマシン,研磨を行うディスクグラインダー,接合のための溶接機械など,目的に応じて多種多様です.

工具の呼び方すら知らない学生もいる中,教員や先輩の監督のもとで,保護具を装備して安全を確保しながら,実践を積み重ねていきます.この過程を通じて,図面で描いた部品を「形」にするために,どれだけの手間が必要となるかが理解できるようになります.また,こうした作業を経験する中で,「工程を効率化するためには,どのような図面を描けば良いか」について議論し,改善につなげるスキルが修得できます.

-

過去の橋模型の作品を見ながら部品の加工改善ポイントを学ぶ

過去の橋模型の作品を見ながら部品の加工改善ポイントを学ぶ

-

工具の呼び名や使い方について教示する様子

工具の呼び名や使い方について教示する様子

-

ディスクグラインダーによるバリ取りを練習する学生

ディスクグラインダーによるバリ取りを練習する学生

-

コンターマシンによる鋼材の切断を行う学生

コンターマシンによる鋼材の切断を行う学生

-

アーク溶接を行う学生

アーク溶接を行う学生

-

溶接ビード(熱で溶けた金属接合部)の仕上がりを見て,上達のコツを議論

溶接ビード(熱で溶けた金属接合部)の仕上がりを見て,上達のコツを議論

-

一方,研究室では橋の構造についてさらに改善することはできないか,上級生と今年のコアメンバーが真剣に討論中

一方,研究室では橋の構造についてさらに改善することはできないか,上級生と今年のコアメンバーが真剣に討論中

-

図面では簡単に見える構造も,実際の部品で「試作」をすると「接合出来ない」,「干渉する」など問題が次々と浮上します.

図面では簡単に見える構造も,実際の部品で「試作」をすると「接合出来ない」,「干渉する」など問題が次々と浮上します.

橋の設計完了!橋づくりが本格的にスタート(7/7更新)

2017/07/07

橋の設計方針がまとまり,いよいよ橋づくりが本格的にスタートしました.

橋の骨格(一つひとつの部品のこと,実際には「部材」と呼びます.)には,鋼の角パイプ材を使用することになりました.橋の支間4000mmに対して,長さの異なるそれぞれの角パイプをつなげた総延長は1橋あたり35,000mmにも達します.この他にも部材連結部分の鋼板など,他の材料も必要です.角パイプは市場に流通している規格サイズの鋼材を利用します.輸送可能な長さ制限から1本あたり4000mmの長さにプレカットした状態で実験室に搬入しました.他の材料も実験室に準備し,いよいよ目的の形状に加工していくことになりますが,ここでチームメンバーは最大の難題に直面します.

設計図は橋が完成している前提で構造計算を行い,目標とする性能が発揮できることを推定しています.しかし,橋を構成する部材一つひとつを「どのような形状から組み立てるか?」については,何通りもの「解」が存在します.この難題にチームメンバーは,上級生のアドバイスや過去の作品,コンペティションのルールブックを参考にしながら何度も討議と試行錯誤を行いながら解決していきます.

構造力学的に理にかなった形状で,かつ,組み立て効率の良い「部材」を,如何にして導き出せるか,ここでエンジニアリングデザインの真価が問われます.

-

講義の合間に集まって議論を重ねるメンバー

講義の合間に集まって議論を重ねるメンバー

-

チームリーダーの提案に対して様々な意見を交わします

チームリーダーの提案に対して様々な意見を交わします

-

パソコンソフトで作成した3D画像を参考にて議論部材の切断位置を議論

パソコンソフトで作成した3D画像を参考にて議論部材の切断位置を議論

-

CG画像と実物では違いがあることを踏まえて試行錯誤の連続です

CG画像と実物では違いがあることを踏まえて試行錯誤の連続です

-

実験室に搬入された鋼材のサイズや数量を確認するメンバー

実験室に搬入された鋼材のサイズや数量を確認するメンバー

-

丁寧に罫書きを行えば部材の加工精度が自ずと向上します

丁寧に罫書きを行えば部材の加工精度が自ずと向上します

-

加工内容の指示図面をチェックするメンバー

加工内容の指示図面をチェックするメンバー

-

グラインダーの扱いも手慣れてきました

グラインダーの扱いも手慣れてきました

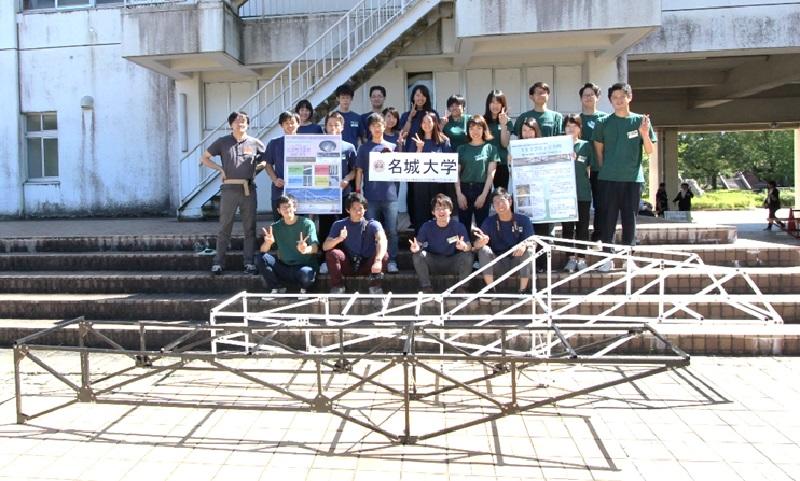

完成まであと一息?オープンキャンパスでお披露目(8/1更新)

2017/08/01

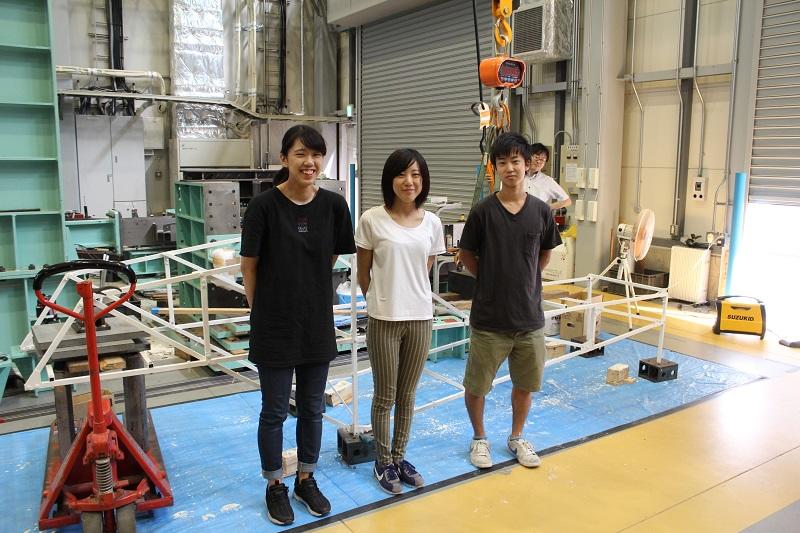

橋づくりの作業も峠を越えつつあり,外観が見えてきました.これから手直しが必要な個所がたくさん出てくるのですが,とりあえず「形」になる段階まで仕上がってきて,メンバーの表情にもすこしだけ余裕が見えるようになってきました.

7月29日から2日間に渡って開催されるオープンキャンパスで「お披露目」することを中間目標として頑張ってきました.名城大学ブリコン史上初めて2チーム編成で取り組んでいるのですが,機械や製作場所は従来の能力のままのため,様々な場面で「スケジュール調整」が必要となり苦労しながら取り組みを進めてきました.オープンキャンパス前日,上級生の強力なサポートもあってお披露目可能な「カタチ」に仕上がりました.しかし,もうひとつのチームは組み立てする段階まで製作を進めることが出来ませんでした.こうしたものづくりの取り組みはメンバーの数が多くても,少なくてもそれぞれに悩ましい問題が発生することがよく分かりました.8月に入り大会まで残すところ一月です.2チームともに完成度を高めていきたいところです.ブリコン参加チームが出揃いました.今年も北海道から九州まで全国の大学・高専から参加があります.是非,大会HPもご覧ください.

日本鋼橋模型製作コンペティション(Japan Steel Bridge Competition (JSBC))HP”

-

橋のパーツを図面と照合して問題点を確認するメンバー

橋のパーツを図面と照合して問題点を確認するメンバー

-

上級生も加勢して作業を推し進めていきます

上級生も加勢して作業を推し進めていきます

-

作業がリードしたチームはオープンキャンパスで初の組み立て披露

作業がリードしたチームはオープンキャンパスで初の組み立て披露

-

心配な面持ちで組み立て手順を確認するチームメンバー

心配な面持ちで組み立て手順を確認するチームメンバー

-

大勢のオープンキャンパス来場者の視線を浴びて緊張感も高まります

大勢のオープンキャンパス来場者の視線を浴びて緊張感も高まります

-

ようやく「形」にすることが出来て,ひと安心するメンバー

ようやく「形」にすることが出来て,ひと安心するメンバー

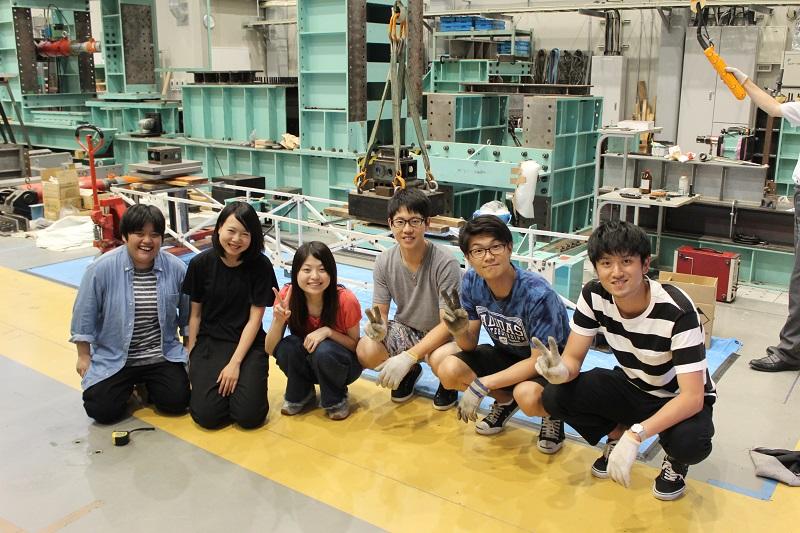

大会が目前に迫るなか,完成に向けて作業に集中(8/25更新)

2017/08/25

お盆休みも一部返上して橋がなんとか完成しました.今年の夏,酷暑日が少ないことはものづくりを行うメンバーにとって助かっています.

オープンキャンパスで「お披露目」できなかったチームの橋もメンバーの努力で「形」にすることが出来ました.部材の細かな調整,塗装作業など完成に向けてチームメンバーも勢いづきます.

大会では組み立てた橋に,「錘(おもり)」を載せ,錘を支えた状態で橋が大会ルールで定められた「たわみ」(=橋の変形量)範囲に収まることが求められます.苦労して製作した橋も錘を載せた直後に崩壊や,想定外な変形が発生して橋としての機能を発揮できなければ失敗です.お盆前のとある日,製作メンバーが見守るなかで錘を試験載荷し,見事に橋は耐えることが出来ました.橋を設計したメンバーにとっては「設計通りの性能が発揮できたこと」,製作したメンバーにとっては「はじめて自分で溶接した部材が壊れずに錘に耐えたこと」など,役割が異なるメンバーがそれぞれに喜びをかみしめました.

この後,いよいよ完成に向けて2つの橋の仕上げ作業が始まりました.今後の作業の流れは,橋の美観を良くするための塗装を施して橋本体を完成させた後,「架設時間」(=組み立てるのに要する時間)をいかに短縮できるか,手順を確認しながら練習することです.

-

いよいよ試験載荷(橋に載せる錘200kgを準備中)

いよいよ試験載荷(橋に載せる錘200kgを準備中)

-

錘を載せても壊れることなく安定していました!

錘を載せても壊れることなく安定していました!

-

試験載荷が終えてとりあえず安堵するメンバー

試験載荷が終えてとりあえず安堵するメンバー

-

製作が遅れていたチームの橋も試験載荷に無事成功しました!

製作が遅れていたチームの橋も試験載荷に無事成功しました!

-

最終塗装に向けて鋼材の下地調整を行うメンバー

最終塗装に向けて鋼材の下地調整を行うメンバー

-

塗装は下塗り→上塗りの順で進め手間を掛けます

塗装は下塗り→上塗りの順で進め手間を掛けます

-

塗装した部材の乾燥状況(乾燥中はメンバーの休息時間)

塗装した部材の乾燥状況(乾燥中はメンバーの休息時間)

-

大会本番に向けて組み立ての手順を確認するメンバー

大会本番に向けて組み立ての手順を確認するメンバー

JSBC2017ついに開幕(大会初日)(9/4更新)

2017/09/04

いよいよジャパンスチールブリッジコンペティション2017(会場:岐阜大学)が開幕しました.今年の大会は,全国19の大学や高等専門学校からエントリがあり,21チームで競技が行われます.大会は2日間に分けて開催されます.競技種目は「架設競技」,「載荷競技」,「美観投票」,「プレゼン審査」に分かれており,それらをすべて制する総合優勝目指して各競技に挑みます.初日はこの大会で一番見どころのある「架設競技」が行われます.

「架設競技」はその名の通り会場内に設けられた特設会場においてバラバラの状態の橋を「形」にする,組み立ての速さを競うものです.架設には実際の橋梁の架設を模擬して,細かなルールが定められています.少ない人数で早く組み立てると有利になります.組み立てに使用する工具やボルトを落下させることなく,また,定められたエリア内での作業(部品類の落下や禁止エリア侵入はペナルティーが課される)を守ってミスなく橋を完成させるには,最適な架設の順序であること,架設者の息の合った連携が必要です.

-

開会式後のJSBC全参加者の集合写真(岐阜大学講堂にて)

開会式後のJSBC全参加者の集合写真(岐阜大学講堂にて)

-

名城大学Aチームの架設競技直前,気合いが入ります!

名城大学Aチームの架設競技直前,気合いが入ります!

-

架設競技本番中の様子

架設競技本番中の様子

-

Aチームは6名の架設メンバーで挑みました

Aチームは6名の架設メンバーで挑みました

-

無事完成!本番で最速の架設時間をたたき出しました

無事完成!本番で最速の架設時間をたたき出しました

-

Bチーム架設メンバー,架設競技前にガッツポーズで気合いを入れます!

Bチーム架設メンバー,架設競技前にガッツポーズで気合いを入れます!

-

Bチーム架設競技の様子,6名の連携で橋が次々と組み上がっていきます

Bチーム架設競技の様子,6名の連携で橋が次々と組み上がっていきます

-

完成後の架設状況チェック,審判の厳しいチェックが入ります

完成後の架設状況チェック,審判の厳しいチェックが入ります

-

Bチームも自己最短記録で架設完了しました!

Bチームも自己最短記録で架設完了しました!

構造部門で2位入賞しました!JSBC2017閉幕(大会2日目)(9/5更新)

2017/09/05

ジャパンスチールブリッジコンペティション2017,大会二日目では「プレゼン審査」,「載荷競技」,「美観投票」が行われました.「プレゼン審査」は橋に携わっている“その道のプロ”に対して,橋の設計,製作,架設までの過程をプレゼンします.質疑に対する回答も審査対象となります.「載荷競技」は完成した橋に錘(おもり)を載せて,橋のたわみが規定値に収まるかを競うものです.「美観投票」はデザインや意匠性に優れた橋を参加したチーム全員による投票で美しい橋を選ぶものです.また,これらのそれぞれの競技に対して加点され順位付けされ,部門別の上位3チームが表彰されます.すべての部門で上位になったチームが総合優勝となります.競技の結果,名城大学Bチームが構造部門で2位入賞することができました.

-

プレゼンテーション審査の様子(Aチーム)

プレゼンテーション審査の様子(Aチーム)

-

載荷競技の様子(Aチーム),慎重に錘を載せていきます

載荷競技の様子(Aチーム),慎重に錘を載せていきます

-

プレゼンテーション審査の様子(Bチーム)

プレゼンテーション審査の様子(Bチーム)

-

載荷競技の様子(Bチーム)

載荷競技の様子(Bチーム)

-

各チームの橋に対して美観投票も行われます

各チームの橋に対して美観投票も行われます

-

どのチームの作品も個性的なデザインです

どのチームの作品も個性的なデザインです

-

大会表彰式の様子,Bチームが構造部門で2位入賞しました!

大会表彰式の様子,Bチームが構造部門で2位入賞しました!

-

大会を終えてメンバー全員で記念撮影,JSBC2017お疲れ様でした!

大会を終えてメンバー全員で記念撮影,JSBC2017お疲れ様でした!