大学概要【2025年度実施分】商業・社会科系教員を目指す学生の自主的な学び

学部・部署共同

大学時代に経済学や経営学を修めた人が商業・社会科系教員になることは、子どもたちに多様な学びの機会を提供する上で極めて重要です。教育系大学出身者とは異なる視点からアドバイスできる教育者の育成を目指し、学生の自主的学びをサポートします。

ACTIVITY

南木曽中学校生徒の学習支援

2025/09/19

(1)教職学生による南木曽中学校生徒の学習支援

教職課程には、名城大学・南木曽町の連携協定に基づき南木曽中学校の生徒たちに学習支援をしている学生たちがいます。これは社会連携センターが窓口となり、Zoomを用いて毎年複数回実施してきた活動ですが、Zoomのみでの関りだと円滑なコミュニケーションをとれるようになるまでに時間がかかるという問題がありました。そこで昨年、Zoomでの学習支援開始の前に一度南木曽中学校を訪問して、学生と生徒との距離を縮めておこうということになりました。

昨年は上の趣旨で南木曽中学校を訪問し、お互いの自己紹介やレクリエーションを行った後、自主的な学びについて学生から生徒にアドバイスしました。その結果、学習支援にも良い効果が現れ、南木曽中学校から今年度も同様の企画を依頼されました。そこで今年度は9月11日~12日にかけて南木曽町を訪問し、南木曽中学校生徒との親睦を深めました。

(2)体験と結びついた学びの面白さ

今年度は、教科書での勉強が体験と結びつくことで面白くなるということを、学生が生徒に伝えることにしました。①体験することで、教科書で書かれていたことが確認できる。同時に②体験することで、教科書に書かれていなかったことが発見できる。こうして、体験が自主的な学びへと強く生徒の背中を押すことになるのです。

上の目的に沿ったアドバイスができるように、今年度は教育実習体験のある教職課程の学生の他、M-STUDIOで日常的にモノづくり体験をしている学生、陸前高田や能登で震災復興支援体験をしている学生にも同行してもらい、それぞれの立場から生徒と向き合ってもらいました。中学生による南木曽町についての紹介の後、5つの班に分かれて自己紹介やレクリエーションを行い、その後、各学生がそれぞれの立場から、体験と結びついた学びについて語りました(11日13時半~15時半)。

参加者は大学生10名。中学生37名。この他に、名城大学が管理法人となっている愛知総合工科高校専攻科の生徒3名が、企画の趣旨に賛同して(モノづくり体験を語るために)手弁当で参加してくれました。中学生に対する学習支援ではありますが、実は教える側にとっても自身の学びを省みる大変良い機会であり、それぞれに新しい発見があったものと思われます。

(3)地域史を語ることで生徒の関心を惹き付ける

12日は、水力発電所建設で木曽川開発を進め、中部・関西地域の電力システムのベースを築いた福沢桃介の記念館を訪問し、見学しました。また、日本で最初に町並み保存による町おこしを行った妻籠宿を訪問しました(当地の古い建物を保存するための技術指導を1970年代に行ったのは、名城大学理工学部の教員でした)。どんな科目の教師になっても、生徒の関心を惹き付けるうえで、地域史を知っておくことは大切です。

日常的な勉強会

2025/11/26

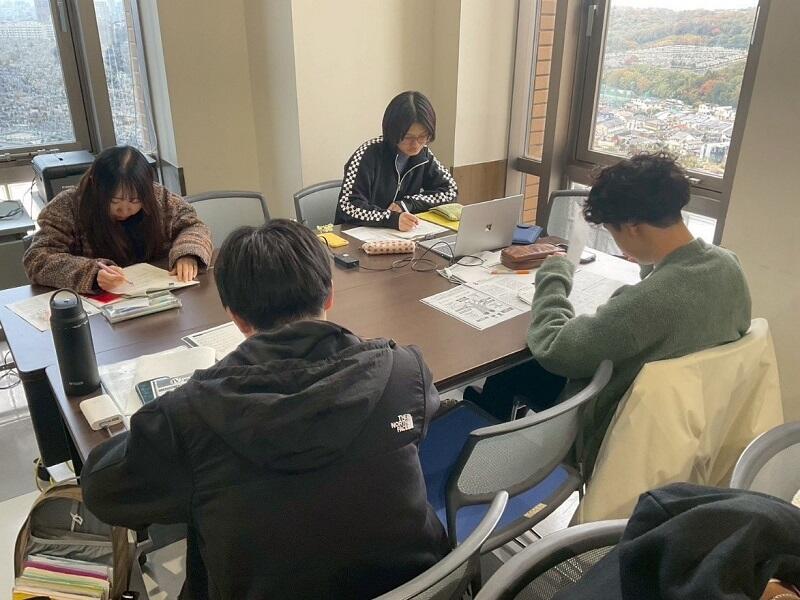

当プロジェクトのメインの活動は、単発のイベント的なものではなく、教職を目指す学生の日常的な自主的勉強会です。日頃からT-1224の部屋を拠点として、商業・社会科系教員を目指す学生を中心に、学びあい、語り合い、切磋琢磨しています。

教育学を専攻した人ばかりでなく、経済学や経営学を修めた人が、自分の専門研究に軸足を置きながら教育に当たるということは、中学生・高校生の広い視野を育むうえでも、生徒の興味・関心を深めるうえでも大きな意義があり、ここでは学生同士が励ましあい、協力しあいながらそうした教員への道を歩み続けています。

毎週火曜日の午後には、愛知商業高校の元校長・野田隆洋先生においで頂き、教員採用試験に向けての勉強・準備の仕方、教員になるに際しての心構えなどをアドバイスして頂いています。

毎年この勉強会から、商業・社会科系の教員採用試験合格者が出ていますが、今年度は経済学部と経営学部から名古屋市、静岡県、神奈川県、愛知県の高校商業の合格者が出ました。また、大学3年生等前倒し特別選考の合格者(愛知県高校商業)が、経済学部の3年生から3人出ています。この3人は、来年度に二次試験を受験することになります。

このプロジェクトは経済学部・経営学部担当の「商業・社会科系教員を目指す学生」を対象とするものですが、教員になるに際しての心構えや、教員として身に着けるべき重要なことが学べるということで、近年、法学部や人間学部、さらには理系の学生も参加するようになっています。それらの参加者から、今年は理工学部生が3人、中学理科の教員採用試験に合格しました。また、人間学部の3年生が、大学3年生等前倒し特別選考(中学社会)に合格しています。

この勉強会は、このように経済学部・経営学部以外の教職志望学生にとっても、意味のあるものとなっています。それはまた、経済学部・経営学部生が他学部の教職志望学生と関わることで、自身の視野を大きく広げることを可能にしています。多分野から集まった教職志望学生と関われるこの勉強会は、経済学部・経営学部生が、幅広くかつ懐の深い商業・社会科系教員になるための訓練の場にもなっていると言えるでしょう。

2025年度 第1回 学びの夕べ(11月28日)

2025/12/05

本年度第1回の「学びの夕べ」を11月28日に開催しました。今回は、昨年に引き続き愛知総合工科高校の澤田涼先生においでいただくとともに、澤田先生の教え子である4人の生徒さんにもご参加いただきました。名城大学の学生は13人参加。その他に愛知商業の元校長・野田隆洋先生と経済学部・渋井康弘の総勢20名の研究会となりました。

今回の研究会は、9月に実施した南木曽中学校での学習支援活動を振り返りながら、「体験と結びついた学び」の意義について検討するというものでした(今回の研究会参加者のうち南木曽中学校でのプロジェクトに参加した学生は5人。また総合工科の生徒さん2人と澤田先生も同プロジェクトに参加されていました)。

研究会ではまず、日々、モノづくりという体験を通じて学んでいる総合工科の生徒さんと、その指導者である澤田先生から、自分たちの学びの特徴を発表していただき、その後、発表への質疑応答により、考察を深めました。

モノづくりの授業が体験と結びついた学びであることは明らかですが、それが学びとしていかなる意義を持っているのか――総合工科の生徒さんたちは、自分たちの学びを「実学」という概念で表していました。それはまた、愛知総合工科高校の学びの柱にもなっています。

では「実学」とは何か。ある生徒さんはそれを「実践的な学び」と表現していました。澤田先生は「実社会に生きる学び」と説明します。日々、実践的な学びを積み重ねることが、やがては実社会に生きてくるのでしょう。

「実践的な学びにおいては、成功体験だけでなく、失敗の体験も意味を持つはずです。澤田先生は授業の中では、どうやって失敗を体験させますか?」との質問が、学生から発せられました。澤田先生からは、「失敗から学ぶことは大切だが、命に関わるような失敗はさせられない。そこは教師の側でチェックしながら、最悪の事態にはならないように配慮している」とのご回答をえました。安全に配慮しながら、ある程度予測された範囲の中で失敗させるということでしょうか。実践的な教育をする際に、教師が心しておかねばならないことと言えます。

かつて福沢諭吉は、実学を「実証の学」と説明していました。理論や教えを机の上で覚えるだけでなく(江戸時代の儒学はこういうものであったと批判しています)、その理論や教えを実験や調査や歴史的検証によって確かめる。これによって理論や教えが現実に貫徹していることが実証されます。そうした実証に耐えうる理論や教えこそが、確かな知識として実社会に生き、実践の中で活用されうるわけです。逆に実証されえない理論や教えは、信ずるに値しないものとも言えます。実証せずに盲目的に理論や教えを信じていたのでは、実学たりえません。体験は、その中で実証することにより、学びを真の実学にするものと言えるでしょう。創造型実学を掲げる名城大学での学びについても、多くを示唆してくれる勉強会となりました。