大学概要 【2018年度実施分】食料生産を教材とした体験型教育プログラム.-ブドウの周年栽培管理,ワイン醸造そして販売-

農学部

No.12

実施責任者中尾 義則

ブドウ栽培から収穫そしてワイン醸造から販売を通して,食料生産と流通を体系的に学び,食の安全安心に携わることの重要性と責任を自ら学ぶことを目的とする.具体的には農学部附属農場のブドウ用施設の設計や栽培管理を行い,収穫したブドウは近隣のワイナリーとの連携により醸造し,その品質を見極め販売する.ブドウ産地やワイナリー見学,外部講師による講義などを取り入れながら理解を深めてゆく.

農学部附属農場のブドウを使ったワインのビン詰め

2019/01/29

9月3日に小牧ワイナリーで圧搾したブドウ果汁が発酵を終えワインになった.滓引きによる清澄がほぼ完了したので,今回はビン詰めを行った.4品種をビン詰めすると品種による色の違いが明確であった.今回は作ることを学ぶだけではなく,商品として出すかどうかの判断が必要になる.第三者としての評価を意識することを迫られた.まだ,香りに荒々しさを感じたため,貯蔵によりどのように変化していくか,品種ブレンドによりどのように評価が変わるかを追試していく必要性があると判断した.

-

ビン詰め前の説明

ビン詰め前の説明

-

4品種のブドウのワイン

4品種のブドウのワイン

-

ワインの官能評価

ワインの官能評価

ACTIVITY

ブドウの垣根の設営

2018/06/13

2017年度に挿し木繁殖したブドウ苗木を栽培するための垣根を,日を変えて3列設置した.新しい垣根は既存の施設より低い位置の支線を低く設計した.これにより結果枝を長く栽培でき,葉数が増え,果粒品質の向上を狙った.設営には様々な資材と工具が必要となる.作業するにあたり,作業効率と安全を考慮して準備した.初日は工具の扱いが不慣れなだけではなく,作業補助が適格でなかったり工具の準備不足があったりで,準備から片付けまでに約170分を要した.しかし,3列目の設置は約100分で完了した.この短時間化は作業になれるとともに,次の作業を予測しながら各自が行動できた結果である.

-

基礎の設置

基礎の設置

-

隅柱の打ち込み

隅柱の打ち込み

-

完了した垣根

完了した垣根

-

終了

終了

ブドウの雨よけ施設の設営(1)

2018/06/13

理工学部建築学科生田研究室の院生が中心となり設計した「既存施設にとらわれないブドウ用雨よけ施設」の設営を開始した.これは必要な資材の選定,納入や事故の無いよう安全対策などが2017年から2018年にかけて進められてきたものである.トラスト構造の美しい形状であるが,最も高い部分は3メートル近くそして精密な組み合わせのため設営は困難なことは予想していた.各自が協力して重い資材を支え,今までに使用したことの無い工具を使いながら組み立てた.設営開始から時間がたつにつれ,次に必要な資材の調整や,設置場所への移動などを自主的に始めていた.暑い日とはいえ,腕を出して作業をする学生が出たことは安全面から反省すべきことだった.設計する立場(理工)の施設としての美しさを保つ気遣い,使用する立場(農)の以後の維持管理を考えた調整など,新たな視点での情報交換できたことは有意義であった.1日目にほぼ完成まで組み上げ,約1週間後にネジの増し締めをして,基本骨格を完成させた.

-

設営開始

設営開始

-

ヘルメット部隊

ヘルメット部隊

-

1日目終了

1日目終了

-

増し締め

増し締め

ワイン・センサリー・エヴァリュエーションセミナー参加

2018/08/28

京都大学で行われた,ASEV(ブドウワイン学会)西日本研究会(ワイン・センサリー・エヴァリュエーションセミナー)に参加した.今回は品種の特徴として赤ワイン3種(3品種)と白ワイン3種(3品種)の評価を行った.講師はフランスのモンペリエSUPAGRO大学院大学のパトリス先生である.講演内容は品種による香りの違いを中心に,ワインに含まれる複雑な香りの由来,消費者(地)に的を絞った味付けなどの話であった.良い品質のブドウから良いワインが生まれること,味や香りは醸造や貯留によって変化していくこと,ワイン(輸出用)の味わいの設計は販売先の食生活を意識することなどがワインの品質や評価につながることを学んだ.

-

会場の様子

会場の様子

-

セミナーの様子

セミナーの様子

-

白ワインとアロマチャート

白ワインとアロマチャート

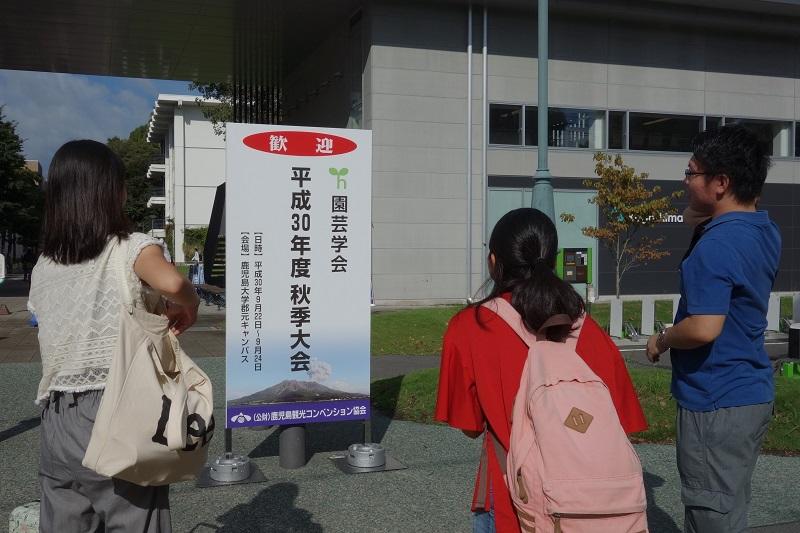

ワイナリー視察と園芸学会参加

2018/10/31

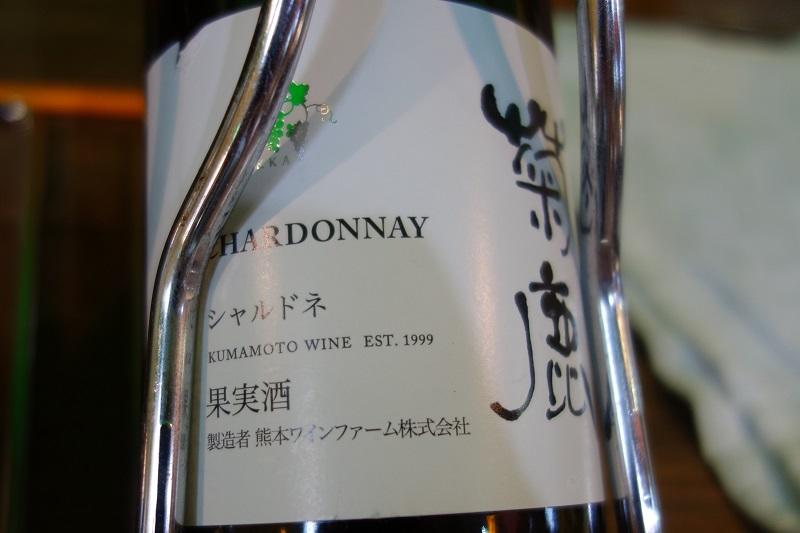

9月23日に体験型ワイナリーである熊本ワイナリーを視察した.まず,ガラス越しに瓶詰ラインや製造工程の説明を受け,後に様々な種類のワイン(マスカット・ベーリーAやデラウェアなど)のテイスティングをした.中でも熊本県山鹿市菊鹿町産100%のシャルドネは程よい酸味を感じることができ,ブドウによるワインの風味の違いが理解できた.24~25日には鹿児島大学で開催された,園芸学会に参加した.そこでは果樹,野菜,花,利用部会に分かれ多くの発表があった.果樹部会のブドウに関する報告の中で,国内で栽培が急増しているシャインマスカットについての報告が多く,作型,果皮褐変障害,そして短梢剪定栽培に関する報告などがあった.利用部会では果実貯蔵技術の開発についていくつかの発表があった.果実の鮮度をより長く保持する事で,品質保持の難しいカキの海外輸出に応用したとの報告もあり,栽培とともに貯蔵も重要な技術であることを学んだ.(4年生長町原文,教員中尾加筆)

-

熊本県山鹿市菊鹿町のシャルドネを使ったワイン

熊本県山鹿市菊鹿町のシャルドネを使ったワイン

-

園芸学会会場 鹿児島大学

園芸学会会場 鹿児島大学

農学部附属農場のブドウを使ったワインの仕込み開始

2018/12/26

8月21~23日に希望者と農場実習との合同で収穫したワイン用ブドウを24日に小牧ワイナリーに持ち込み,仕込みを始めた.最初にワイナリーの醸造担当者から作業の概要を聞き,ブドウの除梗と破砕をしてタンクに貯蔵した.この後,ワイン用酵母を添加し,発酵が進む.目指す味や香りにより酵母の種類や発酵温度が異なることを学んだ.その後,ワイナリーで仕込みが始まっている大型タンクの見学や,作業体験をした.発酵が始まると酵母が二酸化炭素を出す.その二酸化炭素により果皮が浮き上がるので毎日撹拌が必要となる.この作業は力が必要であった.毎日の積み重ねでワインの品質が形作られていることを知った.

-

仕込み前の説明

仕込み前の説明

-

除梗の仕上げ作業

除梗の仕上げ作業

-

タンクに入ったブドウ果汁(発酵前)

タンクに入ったブドウ果汁(発酵前)

-

撹拌体験の様子

撹拌体験の様子

農学部附属農場のブドウを使ったワインの圧搾

2019/01/08

8月24日に小牧ワイナリー仕込みを始めたブドウ果汁の圧搾を行った.仕込んでから10日目となる.この10日間の間に果皮に含まれる色素が果汁中に抽出され,24日には薄緑から薄褐色をしていた果汁が赤くなっていた.これら4品種のブドウからのワインはそれぞれの色と香りが異なり,ブドウ品種の特徴が弱いものの感じ取れた.この香りを学生と評価してみると,講義やテキストで学んだことと一致するという意見とよくわからないという意見があり,座学と実学を結びつける作業となった.

-

圧搾前のブドウ果汁

圧搾前のブドウ果汁

-

圧搾機へのブドウ果汁の投入

圧搾機へのブドウ果汁の投入

-

後片付けの様子

後片付けの様子

農学部附属農場のブドウを使ったワインのビン詰め

2019/01/29

9月3日に小牧ワイナリーで圧搾したブドウ果汁が発酵を終えワインになった.滓引きによる清澄がほぼ完了したので,今回はビン詰めを行った.4品種をビン詰めすると品種による色の違いが明確であった.今回は作ることを学ぶだけではなく,商品として出すかどうかの判断が必要になる.第三者としての評価を意識することを迫られた.まだ,香りに荒々しさを感じたため,貯蔵によりどのように変化していくか,品種ブレンドによりどのように評価が変わるかを追試していく必要性があると判断した.

-

ビン詰め前の説明

ビン詰め前の説明

-

4品種のブドウのワイン

4品種のブドウのワイン

-

ワインの官能評価

ワインの官能評価