特集生物多様性を守るために、

人知れず絶滅の危機にある川の魚たちに光を当てる

オショロコマ

世界規模の淡水生物研究に参加

成果は国際科学誌『Nature』に掲載

人間学部人間学科

谷口 義則 教授

Yoshinori Taniguchi

三重県出身。米コロラド州立大学で魚類・野生動物学を学び、ワイオミング大学で動物学修士を修了し帰国。北海道大学で博士(地球環境科学)を取得。山口県立大学助教授を経て名城大学へ。人間と野生動物の共存方法をテーマに、地球温暖化、外来種の侵入、廃棄プラスチックの自然への拡散、水辺環境の破壊などが生態系に及ぼす影響のメカニズム解明、影響の緩和策などに関連する研究に取り組む。日本魚類学会などに所属。

淡水生物の生息状況を世界で初めて地球規模で網羅的に評価

川や湖、湿地などに生息する生き物のことを淡水生物といいます。国際科学誌『Nature』に2025年1月、2万3000種以上の淡水生物の生息状況を世界で初めて地球規模で網羅的に評価した研究の成果が掲載されました。IUCN(国際自然保護連合)が種ごとの詳細な生息状況の調査と専門家によるワークショップを20年以上かけて世界各地で実施し、絶滅危惧か否かを評価したものです。この研究に私は淡水魚類専門家グループの日本地域副チェアとして参加。日本・IUCNの専門家とともに、一種ごとに個体数や分布域の変動などのデータについて議論を重ね、評価しました。

私の専門は、生き物と環境の関係を探究する「生態学」です。その中でも特に川にすむ魚を研究対象にしています。食材としてよく用いられる海の魚と比べると、川の魚の多くはあまり人々に知られていません。知名度があるのはアユやウナギなどごく一部です。そのため、川の魚の中には人知れず減少し、やがて絶滅危惧種になってしまうものも数多くいます。そうした存在に光を当て、生き物の多様性を守ることが、私の研究の大きな目的です。

ライフワークとして取り組む北海道・知床半島でのオショロコマ調査

私の生態学研究の中でもライフワークとして25年以上にわたって調査を続けている魚が、北海道・知床半島に生息するイワナの仲間「オショロコマ」です。寒冷な気候に適応して暮らしているこの魚は、水温が上がると餌を食べなくなり、生きていくのが難しくなります。地球温暖化が進む中、かつてクーラーが不要なほど涼しかった北海道の夏も近年は気温が上昇し、また、砂防ダムの建設や川岸の木々の伐採も水温上昇につながっています。こうした環境の変化がオショロコマの生息域にどのように影響しているか、実態を詳細に把握するために、知床を流れる川のさまざまな地点で毎年、個体数や水温の定点観測を続けています。

手つかずの自然に五感を使って向き合ったアラスカでの体験

生態学に関心を持ったきっかけは、子供の頃にまでさかのぼります。三重県出身の私は、釣りが大好きな祖父と父に連れられ、物心ついた頃から毎週のように渓流釣りや海釣りに行っていました。東京の大学に進学後は川を身近に感じられない日々に寂しさを覚え、趣味としてカヌーでの川下りを始めました。釧路川や四万十川をキャンプをしながら源流から海まで下ったこともあります。その時に強く感じたのは「日本の川は大変なことになっている」という危機感です。カヌーは水面に近い位置に座るので、川の中の様子がよく見えます。水のきれいさや汚さ、匂い、ゴミの有無などもよく分かります。「魚たちのすみかがどんどん狭められている」と肌で感じました。

大学時代は農学部で学んでいたのですが、「自然環境を守るために何ができるか」を追究したいと考え、たどりついた答えが生態学でした。卒業後に生態学の本場であるアメリカへ渡りました。

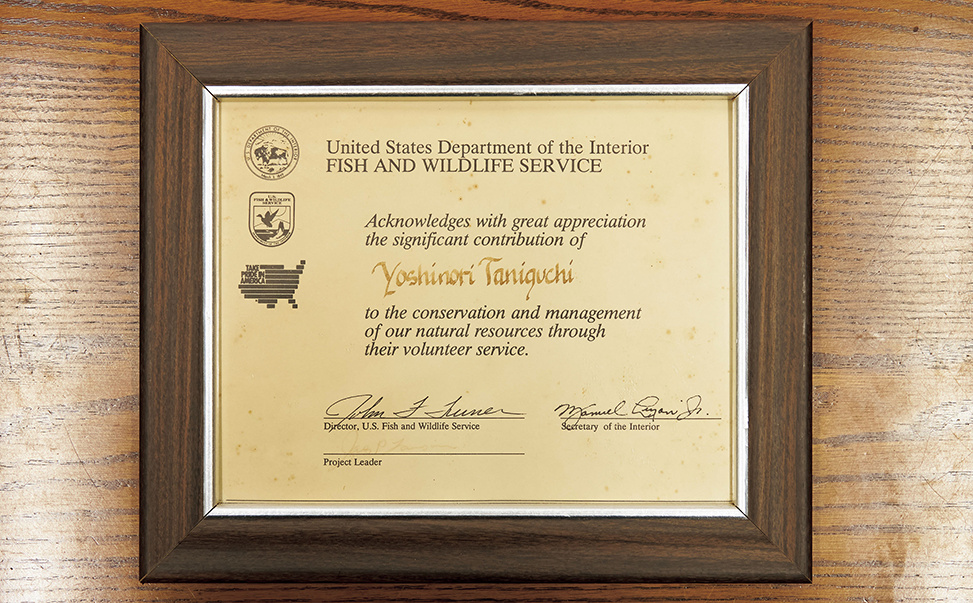

現地での学びの中でも特に印象深かったのがアラスカでの体験です。夏休みを利用して米国内務省・魚類野生生物局が実施するボランティア活動に参加しました。手つかずの自然の中、ゴムボートで数週間かけて川を下りながら、魚のサンプリングを釣りによって行う、という内容です。五感を使って自然と向き合ったこの活動は、私にとって一生の宝とも言える経験であり、生態学研究者としての道を歩む原点となっています。

アラスカで魚類調査のボランティア活動に参加した時の様子。生態学研究者への道を歩む原点となった。

全世界の淡水生物のうち4分の1の種が絶滅の危機にある

冒頭で紹介したIUCNによる研究結果が表しているのは、予想を超える深刻な事態でした。全世界の淡水生物のうち4分の1の種が絶滅の危機にひんしていることが明らかになったのです。要因として、気候変動による水位低下、農業・工業目的の過剰な取水、乱獲、ダム開発、汚染、外来種の侵入などが指摘されています。

人間はつい「自分たちは生態系のトップに立つ存在であり、他の生き物の種類が減っても人類は安泰だ」と考えがちです。しかしそれは間違いです。生態系は、さまざまな生き物によって支えられています。私たちが直接食べる生き物だけを指しているのではありません。無数の生き物同士が互いに影響し合うことで成り立ち、それが結果的に人間の生存を支えているのです。地球上に生きる4分の1もの淡水生物が絶滅の危機にあるということは、つまりは世界の生き物と人類の生存そのものが脅かされているということです。それほどまでに深刻で看過できない事態であることを、この研究結果は表しています。

地球上の0.01%の水に魚類の約40%が生息する淡水域は生物多様性の宝庫

IUCNの研究結果には、もう一つ注目すべき点があります。それは陸上の生き物を調べるよりも淡水域に生息する生き物を調べた方が、今後の自然環境を守る上でより適切な指標になりうると明らかになったことです。

地球上にはたくさんの水が存在しているように見えます。しかしその大部分は海水であり、淡水の割合は2.5%程度です。しかも淡水の多くは氷河や地下水として存在しているため、私たちが直接目にする川や湖の淡水は、地球上の水のわずか0.01%に過ぎません。にもかかわらず、世界に約3万種いるとされる魚類のうち、約40%が淡水域に生息しています。つまり、ごくわずかな水に、多様な魚類がひしめいているわけです。淡水域はいわば、生物多様性の宝庫です。だからこそ、その淡水域について初めて地球規模で評価した今回の研究結果には、非常に大きな意義があります。

社会への情報発信と研究成果の還元は私の大切な使命

自然環境を守るために人間にできることは何か。私はまず、多くの人が生き物と環境について知ること、興味・関心を持つことが第一歩として重要だと考えています。学生たちに対しては、さまざまな生き物と直接触れ合う機会を提供するよう努めています。例えば、私が担当する「フィールドワーク」という授業ではキャンパスの近くを流れる矢田川に行き、学生をゴムボートに乗せて川下りを体験させたり、網で魚を捕まえてその種類を学んだりしています。東山動植物園や名古屋港水族館で生物多様性や地域・地球規模での生態系について学ぶ機会も設けています。

また、一般の方々にも生き物と環境への関心を持ってもらえるよう、名古屋市内の生涯教育センターなどさまざまな場所で川の生物多様性などをテーマにした講演活動を行っています。その他、名古屋市や愛知県の絶滅危惧種を守る取り組みとして、レッドリスト(絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト)の作成委員なども長年にわたって務めてきました。自然環境を守るために社会への情報発信や研究成果の還元を続けることは、生態学の研究者として、教員として、これからも私の大切な使命だと考えています。

アラスカでのボランティア活動の参加後に授与された感謝状。今も研究室に大切に飾られている。