理工学部/メカトロニクス工学科学びのポイント

学びのポイント

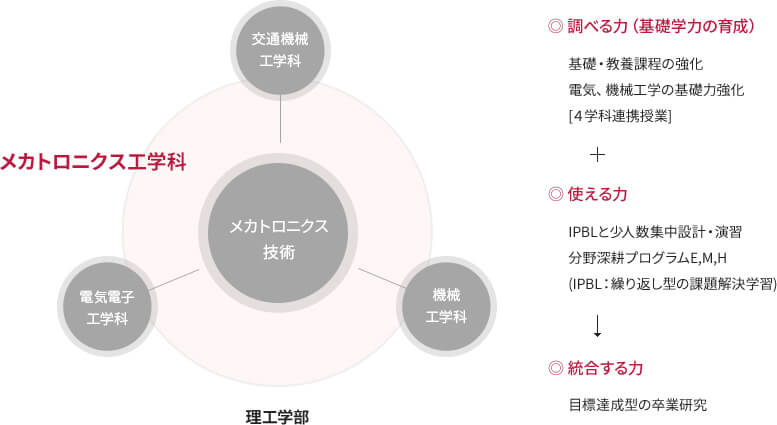

連携学科として電気、機械、情報の基礎学科目をバランスよく学ぶ。

「電気電子工学分野」では、電磁気学、電気回路基礎、電子回路と部品、アナログ電子回路、デジタル電子回路など。「機械工学分野」では、機械力学、材料力学、機械要素設計、機構学、制御工学など。「医療バイオ技術分野」では、バイオメカニクス、生体信号処理、医療機械工学など。これらの知識を電気電子工学科、機械工学科、交通機械工学科とも連携してバランスよく学びます。

システム設計思考力を育成するための学び

電気自動車の設計など、システム機能の構築は、「システム設計思考力」が必要です。この能力を強化するため、2年次後期から3年次後期にわたって、テーマを決めた長期的な実験実習を集中的に行います。これは、教員から与えられる課題・実験器具を用いた受動的実験ではなく、すべて学生自らが主体的・自主的に行う設計演習です。この間に発生するさまざまな課題を自主的に解決するため、基礎学科目の復習、自主的な調査などを繰り返しながら、実際のものづくりを通して、メカトロニクス技術者にとって欠かせない「システム設計思考力」を身に付けます。

3つの分野深耕プログラム

メカトロニクス技術分野の焦点化を図り、機器構築、モデリング、評価を確実に理解して、実学につなげるため、3分野の深耕プログラムを設けています。機械系のM分野では工作機械・システム、生産システム、環境機械・システムなどが研究対象となります。また電気系のE分野では、電気自動車、ロボット系コントローラ、FA関連機器などが研究対象。医療系のH分野は今後の発展が期待される医療機械や福祉機器、食品機械やバイオ・マイクロナノ操作機器などを研究対象とし、それぞれの分野をめざしながら、基礎学力を鍛え、課題解決力を身に付けます。

関連学位と連携イメージ