トップページ/ニュース 都市情報学部「観光の資源」で連携協定を結ぶ氷見市の職員が登壇

「自治体目線で観光資源の持続性を考える」をテーマに担当者2名が講義

氷見市の職員による講義

氷見市の職員による講義

都市情報学部の森龍太准教授が担当する3年次前期開講科目「観光の資源」で、本学と連携協定を締結している富山県氷見市の職員が7月7日の講義でゲストスピーカーとして登壇し、学生約60人に「自治体目線で観光資源の持続性を考える」をテーマに、氷見市の主な観光資源や能登半島地震による観光への影響、市内で取り組んでいるグリーンツーリズムの事例と意義などを解説しました。

能登半島地震後は愛知や岐阜からの観光客が減少 「この地域へのPR強化が課題」

-

講義を行う伊東さん

講義を行う伊東さん

-

講義を行う坂下さん

講義を行う坂下さん

「観光の資源」では、観光資源の拡大の歴史的変遷や観光対象となる資源の特性について理解を深めるとともに、複数のニューツーリズムの事例紹介を通じて、持続可能な観光資源の管理の一翼を担う能力の修得を目指しています。これまでにウェルネスツーリズムやガストロノミーツーリズム、ヘリテージツーリズムなどの概況、さらに観光資源の持続可能性などを学んできました。

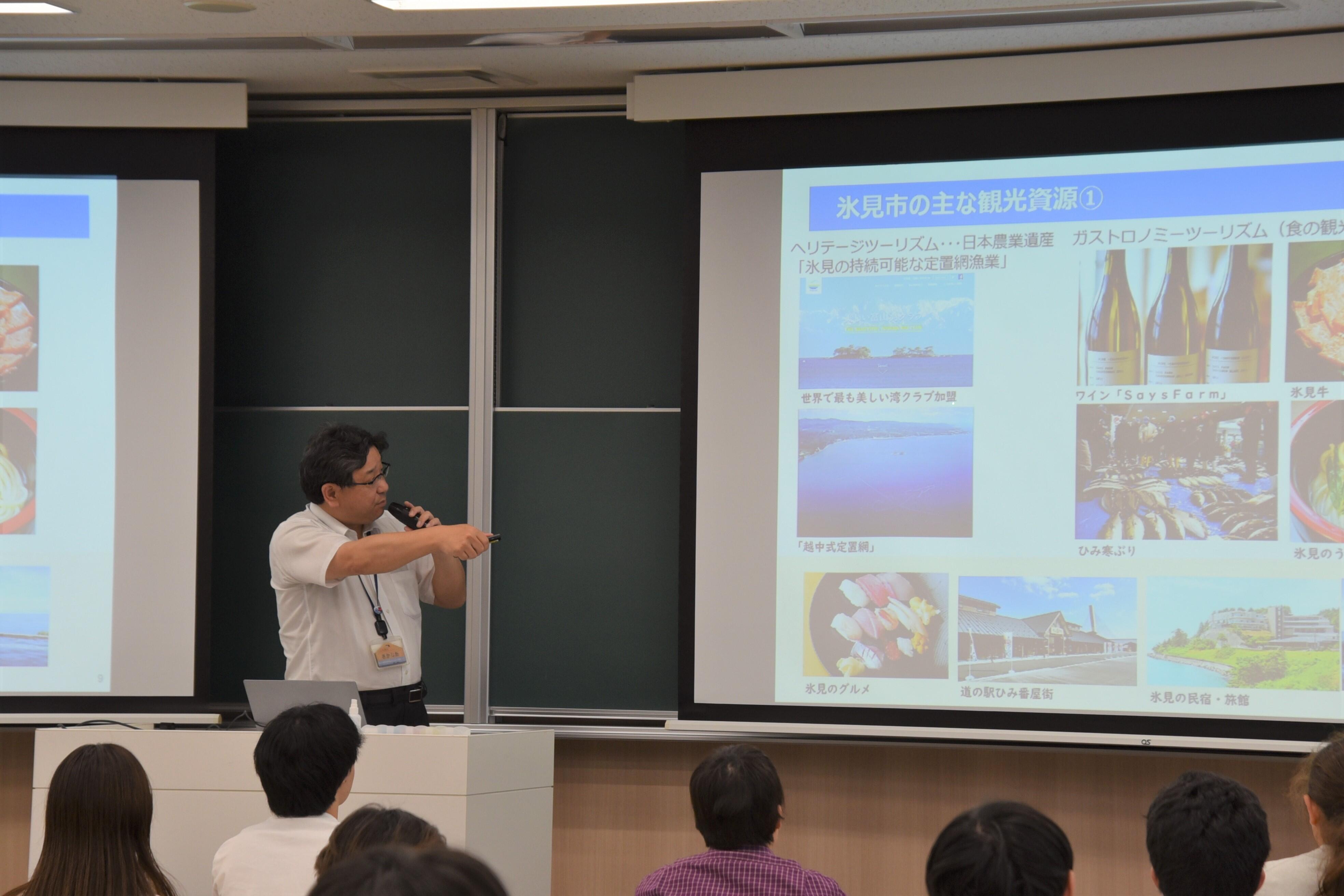

この日の講義では氷見市商工観光課の坂下洋昭さんと未来戦略課の伊東翼さんが登壇。初めに伊東さんが、アイスブレイクを兼ねて氷見市について紹介したほか、能登半島地震の後、現在、氷見市内では道路や施設などの復旧が進んでいる一方で、被災した家屋の公費解体が進んでいる状況について説明しました。

続いて、坂下さんが氷見市の主な観光資源として、種類が豊富な魚や氷見牛、氷見うどんなどの食を生かしたガストロノミーツーリズムや網元の家を活用した古民家ツーリズムなどを説明。また、坂下さんは「ビッグデータやアンケートに基づいて観光戦略を立案している」として、「地震後は長野や愛知、岐阜からの観光客が大きく減少しており、この地方へのPR強化が課題」と明かしました。

グループワークでは氷見市の「観光担当者」になって観光資源やPR方法を検討

-

氷見市の観光資源を紹介する坂下さん

氷見市の観光資源を紹介する坂下さん

-

グループワークをする学生を見回る伊東さん

グループワークをする学生を見回る伊東さん

坂下さんは、これまでに訪れた観光地で印象に残っている地域やその重要な要素などを事前に受講する学生に聞いたアンケートの分析結果も解説。自然や温泉、グルメなどが「行きたい・行く観光地」に選ばれる要素となり、氷見市が若者に選ばれやすい観光地となるため▽氷見温泉郷の魅力・知名度向上▽グルメ以外の観光スポットの発掘・新設▽アクテビティや自然などの「観光資源化」▽二次交通の利便性の向上-を挙げました。

最後に、伊東さんが氷見市山間部にある「ろんくま」での関係人口の創出を目指したグリーンツーリズムの取り組みについて紹介。移住者や大学生など、外からの視点を取り入れながら地域を見つめ直し、地域資源を組み合わせることで実施しているウォーキングイベントや農業インターンシップ、草もち作りといった取組について説明しました。自身も「ろんくま」で暮らす伊東さんは「何もない地域なんてない。いつでも帰ってこられるもう一つの故郷をつくり、次の世代につなげたい」と力を込めました。

講義後には「氷見市の観光担当者なら、どんな観光資源を生かして、どんなPRをしたいか?」との課題で学生たちはグループワークを実施。「漁船に乗っての漁業体験や魚をさばく体験」「釣りやうどん作りの体験」などのアイデアが挙がり、PR方法として「ショッピングセンターでの出張市」や「インフルエンサーを活用」との案が出ました。一方で「体や五感を使ったアクティビティを考案したら」との指摘もありました。

-

森准教授(左)

森准教授(左)

-

グループワークの成果を発表

グループワークの成果を発表