トップページ/ニュース 都市情報学部の稲葉千晴教授が編著「日露戦争再考 軍事と外交の視点から」を出版

日露戦争から120周年の節目の年に合わせ 長年の研究の集大成となる著作に

日露戦争(1904~1905年)から120年の節目の年に合わせて、都市情報学部の稲葉千晴教授が編著書「日露戦争再考 軍事と外交の視点から」を7月14日、成文社から出版しました 。2026年3月末で本学を定年退職する稲葉教授の長年にわたる日露戦争研究の集大成となる著作ですが、「決して日露戦争の通史の決定版ではなく、これを基にして日露戦争の多彩な研究が続いていけば」と期待しています。

「日露戦争は『祖国防衛戦争』ではなく『植民地侵略戦争』だった」ことを詳説

-

出版した編著書を手にする稲葉教授

出版した編著書を手にする稲葉教授

稲葉教授によると、日露戦争の目的や性格には、強大なロシアの南下政策で脅威にさらされた朝鮮半島、さらには日本を守るための「祖国防衛戦争」と、朝鮮半島や南満州の植民地化を目指す「植民地侵略戦争」という2つの説があり、20年前の日露戦争100周年の際にも研究者の間で議論されることはなく、それぞれの主張が並行して残ったままで、「決着をつけよう」と考えたのが、本書を出版するきっかけになったという。

本書「日露戦争再考」は、稲葉教授の研究論考の第1章~第9章と、韓国の研究者2人による論考や100周年以降のヒストリオグラフィー(研究史)を含めた補遺1~補遺6からなります。核心となるのが第1章の「日露戦争史再考-戦争の性格・目的・責任」で、稲葉教授は開戦前夜に戦争回避のため朝鮮半島の利権放棄を提案するなどロシアは開戦に消極的だったと指摘し、「植民地侵略戦争」だったと提示しています。

また、第3章の「第一次日英同盟の軍事協力 1902~05年」では、2002年に発表した論文を基に再考した論考で、英国による無線技術の提供や軍艦の購入の支援、情報収集の協力などを解説している一方、稲葉教授は「同盟とは戦時において大規模な軍事協力をすることを前提に結ばれるものだが、開戦に向けた準備に関する事前協議すらなく、軍事的にみれば同盟とは言えない」と、軍事史の視点から断じています。

「新たな視点や論点を研究者の方々に提示することができた」と稲葉教授

-

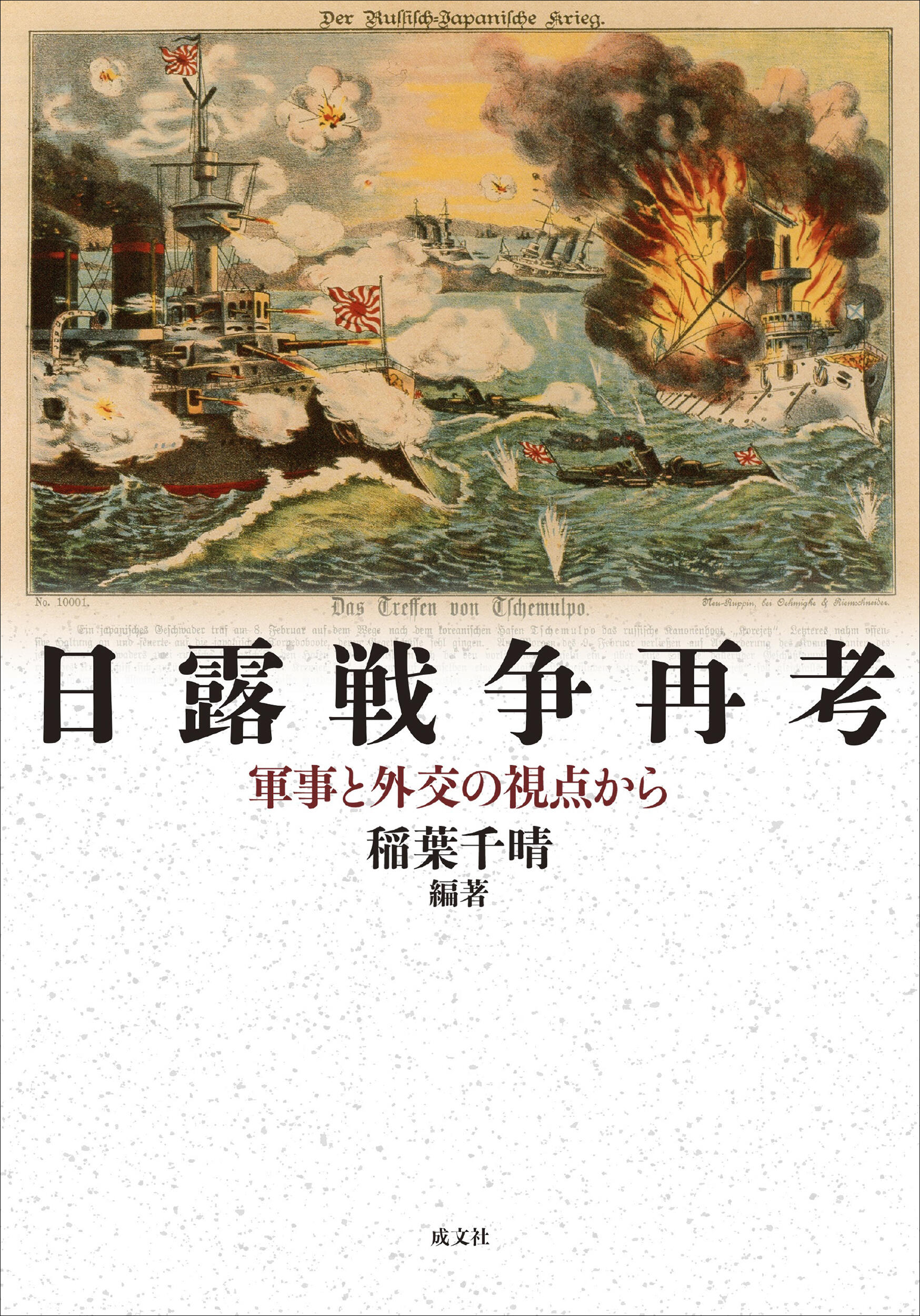

「日露戦争再考 軍事と外交の視点から」

「日露戦争再考 軍事と外交の視点から」

さらに、日本軍が韓国で発布した「軍律」が海外の占領地で運用される「戒厳令」だったことを解き明かした第5章「軍律から見た韓国併合の始まり-日露戦争と日本軍による韓国占領」は、稲葉教授が「韓国人研究者からの指摘を踏まえて書き直した」と振り返るように、本書には韓国や日露戦争の講和会議が開催された米国のポーツマスなど現地に足を運んで新たな史料を掘り起こし、さらには海外の研究者との交流を深めたことで練り直した論考が並んでいます。

「本当は日露戦争100周年の総まとめとして2007~08年には出版する予定だった」と苦笑いする稲葉教授。それでも「20年の間に書き加えた研究史は700件を超え、新史料や他の研究者の指摘などから疑問点を調べ直して新たな視点や論点を研究者の方々に提示することができた」と振り返っています。最後に「本学の在外研究・外国人招へい研究員・研究助成プログラムが、本書の出版に役立った」と、稲葉教授は感謝の意を表していました。

「日露戦争再考 軍事と外交の視点から」はA5判、456ページ、定価は5000円+税。