特設サイト第4部 第4回 「法学士」の誇り

沖縄から届いた回顧録

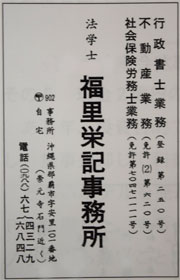

「名城大学物語」第2部第9回の「沖縄からの入学者」で取材させていただいた、那覇市で行政書士、社会保険労務士などの事務所を開いている福里栄記さん(74)(1964年法商学部法学科卒)から、「恥ずかしながら自費出版しました」という手紙が添えられた『人生足跡~感謝と反省の日々~』という回顧録を送っていただきました。

沖縄県宮古島市出身の福里さんは、名城大学が1960年に実施した沖縄では2年目の現地入試での入学でした。沖縄での現地入試は卒業生たちの強い要望もあり実現しましたが、名城大学の「昭和35年度学生募集要項」では「沖縄よりの留学生」の項目で次のように記載されています。

- 沖縄在住の沖縄人留学生は本邦人に準ずる。但し、渡航許可の写を入学願書に添付することを要する

(内地試験場に於いて受験しようとする者のみ) - 沖縄現地に於いて実施する入学試験を受験する者に対しては現地に於いて出願を受け付ける

(試験日 1月25、26、27日の内の何れかの日に決定の上現地新聞にて発表する。試験場 那覇市内に於いて実施予定)

福里さんによると現地入試は那覇商業高校で行われ、志願者は80人に達したそうです。「大学から沖縄に乗り込んだ矢野勝久先生(法学科教授で1982~1985年に学長)が沖縄の全25高校を回っていただいた成果でした。薬学部だけで40人くらいました。法商学部には5 、6人が志願しましたが、実際に入学したのは2人だけでした」。福里さんの同級生となったもう一人の沖縄出身者は「琉球新報」の記者となった上原和雄さんです。

200ページを超す回顧録には、福里さんが名城大学を卒業して沖縄に帰り、行政書士、社会保険労務士の仕事などを通じて沖縄と関わった50年の足跡が紹介されていました。

名城大学は福里さんが卒業した翌年の1965年に天白キャンパスを開設。その後、中村校舎の理工学部、鷹来校舎の農学部も天白キャンパスに移転し、タコ足大学状態を解消し、文字通りの総合大学として発展を遂げていきます。学生数(大学院・学部・短期大学部)でみても1964年度の7811人は1972年度には1万7608人と2.3倍に膨れ上がっていきます。福里さんが卒業と同時に沖縄に帰り、那覇市で行政書士としての人生をスタートさせた1964年はまだアメリカ統治の時代。沖縄が日本復帰を果たすのは8年後の1972年まで、まだまだ苦難の歩みが続きました。

待たされた行政書士登録

福里さんが行政書士試験に合格したのは名城大学4年生だった1963年6月でした。『人生足跡』で福里さんは、「法学部の学生として、法律専門職の頂点である司法試験では択一試験に2回(3年次と4年次)も失敗したため、“実力試し”での行政書士試験の受験であった。当時は司法書士試験の受験資格はまだ学生にはなかった。大学の<法研=法学研究会>仲間4人も一緒に受験して全員合格した」と書いています。

当時の沖縄では、福里さんのように愛知県など他県での試験合格者は、合格証を琉球政府に提示して登録許可を得ることが必要でした。琉球政府の担当課長は「他県の合格書で登録することは前例がない」と決裁には慎重でした。福里さんが琉球行政書士会に入会し、事務所を開設できたのは1964年6月5日。福里さんにとって「自営業者」としてのスタートを切った記念すべき日となりました。

福里さんによると、福里さんが入会した当時の琉球行政書士会の会員は約30人。行政書士の大きな仕事は、役所(行政)に提出する許認可申請、届出書類の作成や代理提出でした。とりわけ復帰前の沖縄では本土に出向く際に不可欠だったパスポートの申請業務は、行政書士への依頼が最も多い仕事でした。地方ではまだまだ読み書きが十分でない人たちも多く、役場窓口の一角に陣取り、手続き業務を代行するのも行政書士の仕事でした。

ただ、一方では行政書士、司法書士、弁護士業務とのすみ分け領域があいまいな時代でした。『人生足跡』の中で福里さんは「反省」の思いもつづっています。「誠に独りよがりの解釈で、非常にアバウトかつ広範囲な業務を行ったりして、<これも行政書士の業務なのか>と揶揄されたり、他士業界から<越境業務ではないのか>と、事務所立ち入り調査を受けた思い出もある。琉球政府時代のことであり、この機に及んで深く反省している」。

行政書士から社会保険労務士へ

1972年の沖縄の本土復帰以降、福里さんら行政書士の仕事は大きく変わりました。最大の原因は、本土に行くのに必要だったパスポート申請が不要になったことでした。復帰で本土との交流が自由になり、それまでは、お金、ツテ、度胸がなければ沖縄から本土に飛び出すことをためらっていた若者たちが、続々と旅立っていきました。

一方で、市役所や役場のなどの窓口では、住民票や印鑑証明など、行政書士の助けを借りなくても自分で手続きを済ませてしまう人たちがどんどん増えていきました。高学歴化、インターネット利用者の増加も行政書士離れに追い打ちをかけました。

福里さんが社会保険労務士の登録をしたのは本土復帰1年前の1971年8月でした。事業所が行う従業員の社会保険手続き業務の代行などです。「市役所や役場の窓口に行政書士が机を置いて営業した時代は復帰後もしばらくは続きましたが、やがて完全に仕事がなくなりました。私の事務所も今は9割は社会保険労務士の仕事です」と、福里さんは仕事内容の変遷ぶりを振り返りました。

「法学士」であることの誇り

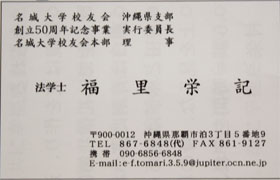

『人生足跡』には、福里さんの行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引業者など50年に及ぶ活動のほか、宮古島出身者たちが集う「郷友会」を始めとする社会活動、家族のこと、自分についてのことなどがつづられています。「自分について」では、学生時代(肩書きは第一法商学部法学科 公法専攻 法学研究会)から現在までに使った24枚の名刺も紹介されています。その名刺の多くに使われているのが、仕事上での肩書きのほかに、名前の上の「法学士」の3文字です。

福里さんが、「法学士」であることにこだわりを持つのは、本土に比べて大きかった沖縄の学力格差を克服して堂々と大学を卒業したことへのプライドでした。入学した1960年の名城大学は、大学本部と法商学部はまだ駒方校舎(名古屋市昭和区駒方町)にありました。英語の授業では、何度も辞書を引きながらテキスト1ページを訳すのに2日も3日もかかる有様で、訳してはみたものの、内容が正しいのか自信もなかったそうです。ところが、同じ駒方寮生だった宮城県出身の1年生はすらすら訳していくのです。

「宮城県出身の学生は商学科の遠藤さんという方でした。英語のテキストは法学科と同じだったので、一緒に予習すると、遠藤さんは小学生が国語の教科書を読み進む感じでしたが、どんどん読んでいくんです」。福里さんは、沖縄の学力が本土に比べいかに遅れているか、まざまざと見せつけられた思いでした。遠藤さんとは、卒業後、宮城県に帰り小中学校の教員となり、2011年の東日本大震災の時は女川町教育長の職にあった遠藤定治さんでした。

「1年生の時は毎日、必死に勉強しなければ授業についていけなかった。ところが、同じ寮生たちの中には全然勉強しないのに楽々単位を取っている同級生たちがたくさんいた。しかもいい成績で。私も一生懸命勉強して、何とか『良』以上は取りましたが」。福里さんは苦笑いしながら、55年前の大学入学当時を振り返りました。

沖縄で本土と同じ教育基本法、学校教育法、教育委員会法及び社会教育法の4法が、米国側の二度否決という曲折を経て琉球政府立法院によって可決されたのは、本土より10年以上遅れ、福里さんが高校生だった1958年になってからでした。

「オール名城大会」での再会

福里さんは琉球政府立宮古水産高校(現在は沖縄県立翔南高等学校)の漁業科を卒業しました。実習授業が多い漁業科は普通科と違って英語や数学の単位数が少なく、大学受験勉強でも大きなハンディがありました。「名城大学物語」の「沖縄からの入学者」でも紹介したように、当時、宮古水産高校には3人の名城大卒業の教員がおり、福里さんら大学受験を希望する生徒たちのためにていねいな補習授業をしてくれました。「あの時の補習特訓がなければ現役で合格できなかったかも知れない」と福里さんは振り返ります。

授業で苦労した沖縄出身の学生は福里さんばかりではありませんでした。福里さんの3年後輩にあたる江夏京子さん(1971年薬学部卒)も「学生生活がスタートした時は、他県からの同級生が全部“ユーディキヤー”(優等生)に見え、毎日緊張の連続だった」と、「名城大学校友会沖縄県支部創立50周年記念誌」に書いています。

福里さんの名刺を手に、「法学士ですか」と珍しそうに尋ねる人もいるそうです。「珍しくないですよ。法学部を卒業すればだれでも法学士ですから」と苦笑交じりに答える福里さんですが、福里さんは今後もずっと、胸を張って「法学士」の肩書きは使い続けるつもりです。

名城大学では2月28日、卒業後50年以上の卒業生らも招待した卒業生たちの集い「オール名城大会」を名古屋観光ホテルで開催します。福里さんも懐かしい友人たちとの再会を楽しみに、那覇から駆けつけます。「法学士 福里栄記」の名刺を携えて。福里さん、上原さんと同じ1964年法商学部法学科卒の菅原澄夫さん(名古屋市守山区)も「オール名城大会」に参加します。「法学科の同期に福里君、上原君の沖縄出身の2人がいますが、2人ともすごく一生懸命勉強していて欠席がなかったのを覚えています。とにかくまじめだった。下宿も同じだった上原君などは僕が麻雀を誘うと、もう帰ると行って先に帰り勉強していましたよ」。上原さんは「オール名城大会」には参加しませんが、菅原さんは福里さんとの再会が待ち遠しそうでした。

(広報専門員 中村康生)